Eine Doppelgarage ist bei der heutigen Doppelmotorisierung der Haushalte keine ungewöhnliche Anschaffung mehr. Allerdings ist so ein Anbau von den Ausmaßen her natürlich recht groß und wuchtig und deshalb wird auch häufig statt der zweiten Garage ein Carport angebaut. Die Errichtung einer Doppelgarage als Fertiggarage scheitert in vielen Fällen an der Standortsituation. Enge Neubaustraßen oder gar Sackgassen verhindern eine Auslieferung der doch sehr voluminösen Doppelgarage. Da bietet sich dann eine Fertigteil- Doppelgarage oder eine gemauerte Doppelgarage an; die eine als kostengünstige Standardgarage, die andere als individuell geplante Doppelgarage. Eine weitere Variante ist die Doppelgarage mit angebautem Carport, wenn der Platzbedarf noch größer ist und die baulichen Voraussetzungen innerhalb der Außenanlagen es zulassen. Wie solch eine Lösung aussehen kann, zeigt das nachstehende Foto:

Eine Doppelgarage ist die ideale Lösung für Hausbesitzer, die zwei Fahrzeuge sicher und wettergeschützt abstellen möchten. Sie bietet mehr Platz, Flexibilität und Komfort als eine Einzelgarage. Doch wer eine Doppelgarage bauen oder eine Doppelgarage kaufen möchte, sollte sich vorab genau informieren: Welche Doppelgarage Maße sind sinnvoll? Welche Bauarten gibt es? Mit welchen Doppelgarage Kosten muss man rechnen? Und welches Doppelgarage Zubehör lohnt sich wirklich?

Anbau einer Doppelgarage

Wie bereits oben erwähnt, ist die Errichtung einer Doppelgarage in den drei Formen, aus Fertigteilen errichtet, durch zwei fertigen Einzelgaragen hergestellt oder als gemauerte Doppelgarage möglich. Alle drei Variationen ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Baumaterialien, sodass dem Planer alle Möglichkeiten offen stehen. Die Doppelgarage wird in der Regel ohne Trennwand ausgeführt, kann aber auch, speziell bei der Fertiggarage, eine Trennwand zwischen den beiden Garagenteilen haben. Ebenso ist die Ausführung mit einem großen Garagentor oder mit zwei durch einen Mittelpfosten getrennten Garagentoren möglich. Doppelgaragen gibt es mit Flachdach und Giebeldach. Wie eine solche Lösung mit Giebeldach aussieht, zeigt das nachstehende Foto

In diesem Beitrag findest du alle wichtigen Informationen rund um die Planung und Ausstattung einer Doppelgarage.

Doppelgarage Maße – wie groß sollte sie sein?

Die Größe einer Doppelgarage hängt stark von den Fahrzeugtypen und der gewünschten Nutzung ab. In Deutschland bewegen sich die Standardmaße meist zwischen 5,50 m – 6,00 m Breite und 5,00 m – 7,00 m Länge und 2,45 m Höhe.

Minimalmaße: 5,00 m Länge x 5,50 m Breite → ausreichend für zwei Klein- oder Kompaktwagen, allerdings sehr eng.

Komfortmaße: 6,00 m Länge x 6,00 m Breite → ideal für Mittelklasse- und Oberklassefahrzeuge, Türen lassen sich bequem öffnen.

Großzügige Maße: 7,00 m Länge x 7,00 m Breite → optimal für SUVs, Vans oder Kleintransporter; auch zusätzlicher Stauraum möglich.

! Tipp: Wer Fahrräder, Gartengeräte oder eine kleine Werkbank in der Garage unterbringen möchte, sollte bei den Doppelgarage Maßen eine Tiefe von mindestens 7 m einplanen.

Bauarten der Doppelgarage – welche Variante ist die richtige?

Die Bauweise beeinflusst Optik, Stabilität und Kosten der Doppelgarage. Folgende Bauarten sind besonders verbreitet:

Profilwand-Doppelgarage

Die Profilwand- Doppelgarage ist der Klassiker unter den Fertiggaragen. Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, der günstige Preis, die hervorragenden statischen Eigenschaften und die lange Haltbarkeit sind die besten Argumente für die Profilwand- Doppelgarage.

Leider gibt es auch Nachteile, denn die Profilwand-Garage ist meist aus einem Stück gefertigt und hat Vertiefungen nach innen. Dadurch ist es nicht möglich, Regale oder Hängesysteme an der Innenwand zu befestigen. Bei einer Verschraubung der Regale müsste die Außenwand durchbohrt werden. Die Wandstärke beträgt nur 2,5 cm. Der Einbau von Sektionaltoren ist daher bei diesen Garagentypen nicht möglich.

An der Außenseite ist die Profilwand- Doppelgarage beschichtet, was einen Putz und einen Außenanstrich ermöglicht. Ein feinkörniger, beständiger Edelspritzputz in vielen Farbtönen ist extrem widerstandsfähig und sieht gut aus. Die Profilwand- Doppelgarage ist eine gute Lösung, wenn nur begrenzte finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Zusammenfassung: Profilwand-Doppelgarage

Wände aus Stahlprofilen mit strukturierter Oberfläche

Robust, langlebig und kostengünstig

Funktionale Optik, weniger wohnlich

Flachwand-Doppelgarage

Die Flachwand- Doppelgarage sieht aus, als wenn sie gemauert wäre. Sie ist verputzt in vielen Farben erhältlich. Eine Flachwand Doppel- Garage wird aus einzelnen Segmenten, die sind nach innen gebogen werden, zusammengesetzt. Die Flachwand- Garage hat eine Wandstärke unten und oben von ca. 4,50 cm. Jedes einzelne Segment ist ca. 18- 20 cm groß. Im Gegensatz zur Profilwand- Garage ist das Anbringen von Regalen oder Hängesystemen möglich, ohne dass die Außenwand beschädigt wird.

Zusammenfassung: Flachwand-Doppelgarage

Glatte Stahlblechpaneele mit modernem Look

Preisgünstig, leicht zu reinigen

Weniger Wärmedämmung als Massivbau

Betonwand-Doppelgarage

Die Wände einer Betonwand- Doppelgarage als Fertigteilgarage wird nach dem Baukasten-System aus Betonwandfeldern und Betonpfosten zusammengesetzt. Bei der Betonfertigteil- Bauweise fügen sich die Beton-Fertigteile seitlich in die entsprechend geformten Pfosten ein. Der obere und untere Rand jeder Wandplatte greift so jeweils in die nächste Wandplatte, dass ein wetterdichter Abschluß entsteht. Verzinkte Schrauben und Klemmplatten sichern den festen Sitz und die Wetterbeständigkeit.

Zusammenfassung: Betonwand-Doppelgarage

Fertigteile aus Stahlbeton

Sehr massiv, langlebig und wertbeständig

Höhere Baukosten der Doppelgarage durch Fundament und Transport

Klinker-Doppelgarage

Eine verklinkerte Doppelgarage kann man sowohl bei einer Stahl- oder Blechgarage, wie auch bei einer Fertiggarage aus Beton oder Fertigteilgarage und auch bei der gemauerten Garage vorfinden. Es gibt dabei die Alternativen mit hochwertigen Klinker-Steinen, also Echtklinker-Wänden, die im Werk vorgefertigt wurden und vor Ort montiert werden und die preisgünstigere Version mit gepressten Granulatwänden im Klinker-Look, die vor eine preiswerte Stahlblech-Garage gesetzt werden.

Zusammenfassung: Klinker-Doppelgarage

Massivbauweise mit Klinkerfassade

Optisch hochwertig, passt perfekt zu Einfamilienhäusern mit Klinker

Sehr langlebig, aber kostenintensiv

Glattwand- Doppelgarage

Eine Glattwand-Doppelgarage ist eine Stahl- oder Blechgarage, die feuerverzinkte Außenwände hat. Auf die feuerverzinkte Außenwand wird ein dauerelastischer, spezieller Rollputz, meist sogar in Handarbeit, mit einer Strukturrolle aufgetragen. Das Ergebnis ist dann eine Massivgaragen- Optik der feinsten Art. Die Glattwand- Doppelgarage ist nahezu in allen Farben erhältlich. Türen, Tore und Fenster können individuell geplant und eingebaut werden.

Zusammenfassung: Glattwand-Doppelgarage

Glatte Wandoberflächen (z. B. verputzt oder Beton gespachtelt)

Moderner, minimalistischer Look

Flexibel gestaltbar in Farbe und Struktur

Doppelgarage Zubehör – innen und außen sinnvoll ergänzen

An Zubehör steht eine ganze Palette für die Doppelgarage bereit. Einige typische Beispiele sind Türen in den Rück- und Seitenwänden, Fenster, Entwässerungssysteme, Schneelasterhöhung, Dachbegrünung, Kassetten- u. Sektionaltore, Rückwanddurchfahrtstore.

Innenraum-Lösungen für die Doppelgarage gibt es in Form von Werkbänken, Wandkonsolen, Fahrrad-Wandhaken, Clips für Gerätehalter, Tragarme für Leitern, Bretter und Surfbretter, Dachstauboden, Beleuchtung und Steckdosen.

Das richtige Doppelgarage Zubehör sorgt für mehr Komfort, Ordnung und Sicherheit. Hier eine kleine Auswahl:

Innenausstattung

- Regalsysteme und Schränke für Werkzeuge, Reifen und Pflegemittel

- Fahrradhalterungen an Wand oder Decke

- Werkbank für Hobbyhandwerker

- Elektroinstallation mit Steckdosen, Beleuchtung und Starkstrom für E-Autos

- Bodenbeschichtung zum Schutz gegen Öl und Feuchtigkeit

Außenausstattung

- Elektrisches Sektionaltor oder Schwingtor für maximalen Bedienkomfort

- Dachbegrünung oder Solaranlage zur zusätzlichen Nutzung

- Fenster oder Nebeneingangstür für Tageslicht und bequemen Zugang

- Regenrinnen und Fallrohre als Schutz vor Nässe

- LED-Außenbeleuchtung oder Bewegungsmelder für Sicherheit

Doppelgarage Kosten – womit muss man rechnen?

Die Kosten einer Doppelgarage hängen stark von der Bauweise, Größe und Ausstattung ab:

Fertiggaragen (Stahl oder Beton): ab ca. 7.000 – 15.000 €

Massivbau (z. B. Klinker oder Putz): ab ca. 20.000 – 35.000 €

Individuelle Architektenlösung: je nach Ausstattung auch deutlich mehr

Zusätzlich können Kosten für Zubehör (Tor, Elektroinstallation, Bodenbeschichtung) und die Fundamentarbeiten anfallen.

Wer eine Doppelgarage kaufen möchte, sollte mehrere Angebote einholen und nicht nur den Anschaffungspreis, sondern auch die langfristige Haltbarkeit berücksichtigen, sowie daran denken, dass unter Umständen auch eine Baugenehmigung Garage erforderlich ist..

Fazit: Die passende Doppelgarage planen und bauen

Eine Doppelgarage bietet nicht nur Stellplatz für zwei Fahrzeuge, sondern kann auch als zusätzlicher Stauraum oder Hobbyraum genutzt werden. Die Wahl der Bauart – ob Profilwand, Flachwand, Beton, Klinker oder Glattwand – hängt von den persönlichen Ansprüchen, dem Budget, den örtlichen Bauvorschriften und den geplanten Maßen der Doppelgarage ab.

Mit dem passenden Doppelgarage Zubehör innen und außen wird sie zu einem echten Mehrwert für jedes Haus. Wer eine Doppelgarage bauen möchte, sollte neben den Kosten auch die langfristige Nutzung im Blick haben – denn eine gut geplante Garage steigert nicht nur Komfort, sondern auch den Wert der Immobilie.

Quelle: Tipps24-Netzwerk – HR

Fotos: Zapf-Garagen

Bei der Überlegung, den Anbau oder Neubau einer Garage zu errichten, steht natürlich die Frage, welches Baumaterial zweckmäßigerweise für den Anbau einer Garage benutzt werden sollte. Die Auswahl fällt dabei nicht leicht, denn das Angebot ist sehr groß. Die wichtigsten Baustoffe sind Holz, Stahl (Blech), Beton und bei der gemauerten Garage Mauersteine (Porenbeton, Kalksandstein). Ein qualitativ guter Putz und / oder eine Verklinkerung vervollständigen den Baumaterialbedarf für die Garage. Welches Baumaterial letztendlich genommen wird, liegt neben dem persönlichen Geschmack auch an der Architektur des Hauses und den finanziellen Mitteln des Bauherren.

Das Baumaterial für die Garage ist abhängig von der Bauweise

Da die verschiedenen Bauweisen für den Anbau einer Garage grundsätzlich bereits das eine oder andere Baumaterial ausschließen, bzw. präferieren, soll nachstehend eine Übersicht über die verwendbaren Baustoffe für die einzelnen Garagen- Bauweisen gegeben werden.

In der Fertigteilbauweise werden die Fertigteile aus Stahlbeton, Leichtbeton, Ziegel, Blech, Stahl und Holz hergestellt. Zur Herstellung einer Garage in Fertigbauweise verwendet man als Baumaterial Stahlbeton, Leichtbeton, Stahlblech, Faserzement, Kunststoff und Aluminium.

Für eine gemauerte Garage ist der Kalksandstein als Baumaterial sicherlich die erste Wahl, aber auch Porenbetonsteine, Leichtbetonsteine, Gasbetonsteine und im ökologischen Garagenbau auch Lehmsteine, werden genutzt. Für die Holzgarage ist es natürlich sinnvoll, das nachwachsende Baumaterial Holz aus heimischer nachhaltiger Holzbewirtschaftung zu verwenden.

Die Blechgarage oder Stahlgarage ist als preisgünstige Profilwandgarage oder als preislich, technisch und optisch erheblich hochwertigere Flachwandgarage zu erhalten. Aus Gründen des Korrosionsschutzes sollte man eine Stahl- oder Blechgarage ausschließlich verzinkt erwerben.

Für die Garage verwendete Außenputze werden auch als Edelputze bezeichnet. Sie sollten Mineralputze oder mineralische Putze, die mit Bindemitteln aus mineralischen Stoffen unterschiedlicher Art, wie Baukalke, Zement oder Gips, Kalke, Kalk-Zement-Mischung oder Zement und Sand hergestellt werden, sein.

Foto: Fertiggarage von 3S-Garagen

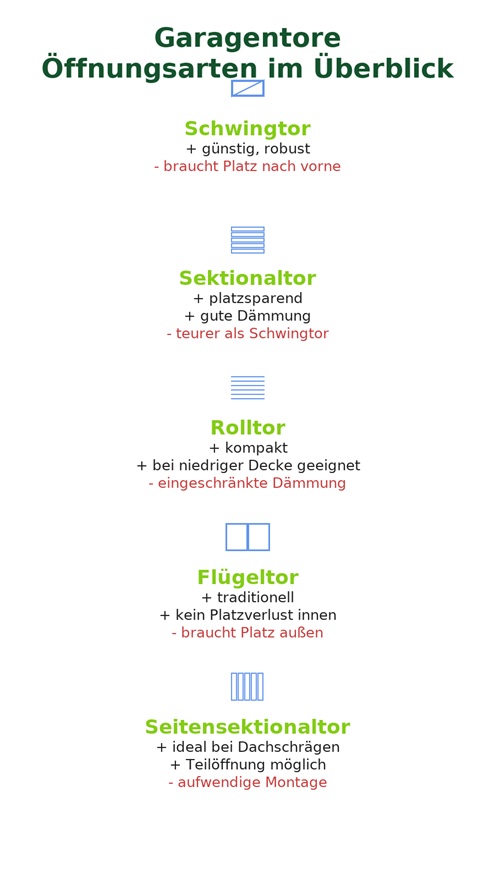

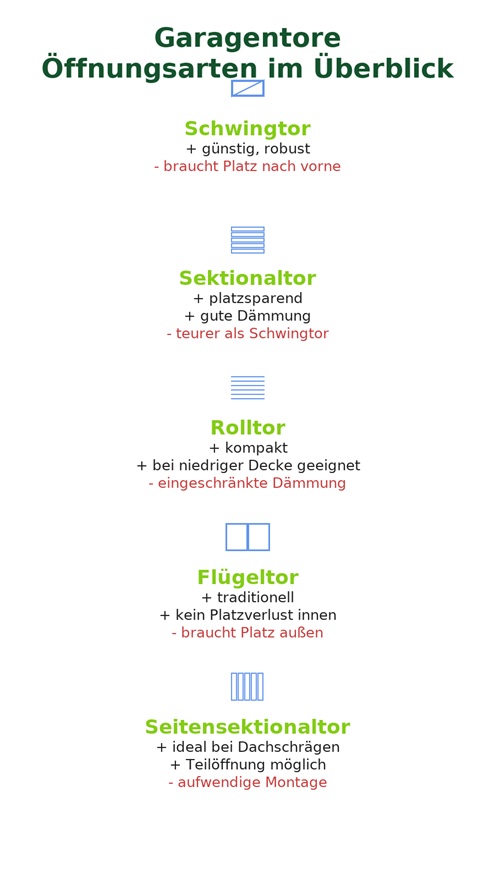

RG Anbau / Garagentor: Ein Garagentor ist weit mehr als nur der praktische Zugang zur Garage. Es beeinflusst Komfort, Sicherheit, Energieeffizienz und sogar die Optik des Hauses. Doch Garagentor ist nicht gleich Garagentor: Es gibt verschiedene Öffnungsarten, die sich in Funktion, Platzbedarf, Preis und Bedienkomfort unterscheiden. Wer eine Garage plant oder modernisieren möchte, sollte sich daher genau mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinandersetzen.

Die Öffnung des Garagentores erfolgt durch den Garagentoröffner, entweder manuell oder durch einen Motor (Garagentorantrieb), der auch mittels Fernbedienung in Betrieb gesetzt werden kann. Das Material des Garagentores kann aus Stahl, Aluminium, Kunststoff und Holz bestehen; auch kunststoffbeschichtete und verzinkte Ausführungen sind im Angebot. Zusätzlich können auch Teilverglasungen und sogenannte Schlupftüren und Nebentüren in das Garagentor eingebaut werden. Die Sicherheits- und Leistungsanforderungen an Garagentore sind seit 2005 in der EU harmonisiert und unter der Norm DIN-EN 13241-1 veröffentlicht.

Eine generelle Übersicht über die Öffnungsarten zeigt die wesentlichen Unterschiede und Möglichkeiten wie ein Garagentor geöffnet werden kann.

Schwingtor – der Klassiker unter den Garagentoren

Das Schwingtor ist in vielen älteren Garagen noch zu finden und gilt als Klassiker. Es besteht aus einem großen Torflügel, der beim Öffnen nach außen schwingt und dann unter die Garagendecke gleitet.

Das Schwingtor oder Kipptor ist das am meisten verbreitete Garagentor. Die Ursache liegt wohl hauptsächlich darin begründet, dass Schwingtore die preiswertesten Garagentore sind. Ihr Nachteil liegt im Handling, denn da sie beim Öffnen oder Schließen nach außen aufschwingen, können dabei vor dem Garagentor befindliche Gegenstände oder Personen beschädigt oder verletzt werden. Schwing- oder Kipptore können auch mit einem Garagentorantrieb zur automatischen Garagentoröffnung versehen werden.

Vorteile:

einfache Technik, robust und langlebig

vergleichsweise günstige Anschaffungskosten

unkomplizierte manuelle Bedienung

Nachteile:

benötigt beim Öffnen Platz nach vorne → nicht geeignet, wenn man dicht vor der Garage parken möchte

weniger gute Wärmedämmung im Vergleich zu modernen Torarten

Design-Optionen eingeschränkt

Sektionaltore – die moderne und platzsparende Lösung

Sektionaltore bestehen aus mehreren waagerechten Paneelen, die beim Öffnen nach oben gleiten und unter die Decke geschoben werden. Sie gehören heute zu den beliebtesten Garagentorarten. Ein Sektionaltor kann als Seitensektionaltor oder Deckensektionaltor erstellt werden. Das Sektionaltor besteht aus rechteckigen Einzelelementen (Sektionen),die über einen Gelenkmechanismus miteinander verbunden sind. Dies bewirkt, dass das Garagentor ohne einen Schwenkraum zu benötigen, zurückgeschoben werden kann, wodurch keine Nachteile, wie beim Schwingtor entstehen können.

Seitensektionaltore – eine flexible Alternative

Beim Seitensektionaltor laufen die Paneele nicht nach oben, sondern seitlich an der Garagenwand entlang.

Vorteile:

praktisch bei niedrigen Garagen oder Dachschrägen

nur ein Teil lässt sich öffnen → ideal, wenn die Garage auch als Zugang genutzt wird

gute Wärmedämmung möglich

Nachteile:

aufwendige Montage

weniger Auswahl im Vergleich zu Decken-Sektionaltoren

benötigt seitlich Platz an der Wand

Decckensektionaltore

Beim Deckensektionaltor laufen die Sektionen über Rollen in ein Führungsgestänge, von wo sie horizontal unter die Decke der Garage geschoben werden. Beim Seitensektionaltor werden die Sektionen vertikal an eine Seitenwand geschoben. Sektionaltore werden in der Regel mit einem elektrischen Garagentorantrieb ausgestattet.

Vorteile:

platzsparend, da kein Schwenkbereich vor der Garage erforderlich ist

gute Wärmedämmung durch isolierte Paneele

vielseitige Designvarianten (Farben, Oberflächen, Fenster)

elektrisch einfach bedienbar

Nachteile:

höhere Anschaffungskosten als Schwingtore

etwas komplexere Technik → Wartung sinnvoll

Deckengliedertore

Eine besondere Form des Deckensektionaltores ist das Deckengliedertor, bei dem das Garagentor nicht aus Sektionen, sondern aus feingliedrigen Lamellen (Stahl oder Aluminium) besteht. Vom Funktionsprinzip ist es aber dem Sektionaltor gleich.

Rolltore - kompakt und flexibel

Ein Rolltor funktioniert ähnlich wie ein Rollladen: Das Tor wird beim Öffnen aufgerollt und in einem Kasten über der Toröffnung verstaut. Das Rolltor ist eigentlich ein normaler Rollladen, der in die Garage eingebaut wird. Aufgrund der Größe des Garagentores ergibt sich ein recht großer Rollladenkasten, der über der Garagentor- Öffnung innerhalb der Garage eingebaut werden muss. Bei den Standardgaragen reicht dafür meist der Platz nicht aus, deshalb wird das Rolltor auch weniger eingesetzt, als Schwing- und Sektionaltor. Das Rolltor wird in der Regel mit einem elektrischen Garagentorantrieb versehen, da das Gewicht eines solchen Rolltores schwerlich per Hand zu bedienen ist. Wesentlicher Vorteil ist jedoch, dass die gesamte Garage genutzt werden kann, da weder die Decke, noch die Wände der Garage von einem Garagentor oder seinen Führungsschienen benutzt werden.

Vorteile:

kein Platzverlust vor oder in der Garage

einfache Bedienung per Motorsteuerung

ideal auch bei niedrigen Deckenhöhen

Nachteile:

vergleichsweise teuer in der Anschaffung

begrenzte Wärmedämmung (abhängig vom Material)

bei Motorproblemen ist ein manuelles Öffnen schwieriger

Flügeltore – die traditionelle Variante

Flügeltore bestehen aus zwei seitlich angeschlagenen Torflügeln, die nach außen aufschwingen. Sie sind die älteste Form des Garagentors, werden aber auch heute noch gewählt – besonders für freistehende Garagen mit viel Platz davor.

Flügeltore sind die ursprünglichen Garagentore. In der Holzausführung werden sie auch heute noch häufig als individuelle Schreinerarbeiten gewählt. Flügeltore haben im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Garagentoren immer zwei Flügel, die man auch als Stellflügel und Gehflügel bezeichnet. Die Flügel werden immer so angebracht, dass ausschließlich eine Öffnung nach außen möglich ist. Das hat den gleichen Nachteil, wie oben beim Schwingtor beschrieben, dass man vor der Garage keine Gegenstände abstellen kann, wenn man die Garage öffnen will. Weiterhin ist es nicht möglich die Flügeltore bei ansteigendem Gelände vor der Garage zu verwenden, da sich die Flügeltore dann nicht öffnen ließen. Die Flügeltore können mit elektrischem Garagentorantrieb ausgerüstet werden.

Vorteile:

einfache Technik, robust und langlebig

kein Platzverlust in der Garage selbst

optisch attraktiv für klassische Gebäude oder Landhäuser

Nachteile:

viel Platzbedarf vor der Garage → bei kurzen Einfahrten unpraktisch

meist schlechtere Dämmung

aufwendiger bei Automatisierung

Bedienung und Automatisierung

Fast alle modernen Garagentorarten lassen sich heute mit einem elektrischen Antrieb ausstatten. Ein Knopfdruck auf die Fernbedienung genügt, um das Tor bequem zu öffnen oder zu schließen – ein klarer Komfort- und Sicherheitsgewinn. Moderne Systeme sind außerdem oft mit Smart-Home-Lösungen kombinierbar, sodass das Tor per App oder Sprachsteuerung bedient werden kann.

Manuelle Öffnungen sind günstiger und funktionieren unabhängig vom Stromnetz. Bei Stromausfall verfügen elektrische Tore in der Regel über eine Notentriegelung.

Welches Garagentor ist das richtige?

Die Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab:

- Platzangebot: Gibt es genug Raum vor der Garage oder soll das Tor möglichst platzsparend sein?

- Nutzung: Dient die Garage nur als Stellplatz oder auch als Werkstatt/Abstellraum, bei dem Wärmedämmung wichtig ist?

- Budget: Von günstig (Schwingtor) bis hochwertig (Roll- oder Sektionaltor) reicht die Preisspanne erheblich.

- Optik: Soll das Tor modern, klassisch oder optisch passend zum Haus sein?

Fazit

Garagentore gibt es in unterschiedlichen Ausführungen – vom klassischen Schwingtor über platzsparende Sektionaltore bis hin zu flexiblen Rolltoren. Jede Öffnungsart bringt Vor- und Nachteile mit sich, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten. Wer Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz schätzt, ist mit einem modernen Sektional- oder Rolltor bestens beraten. Traditionelle Varianten wie Flügeltore haben dagegen nach wie vor ihren Reiz, wenn genug Platz und ein passendes Gebäudeumfeld vorhanden sind.

Am Ende lohnt sich eine Beratung durch einen Fachbetrieb, der die baulichen Gegebenheiten prüft und ein Tor empfiehlt, das optimal zu den eigenen Anforderungen passt.

❓ FAQ zu Garagentoren

Welches Garagentor ist am besten?

Das hängt von den Gegebenheiten ab. Sektionaltore sind am weitesten verbreitet, da sie platzsparend und gut isoliert sind. Rolltore eignen sich bei niedrigen Decken, während Schwingtore eine günstige Alternative darstellen.

Was ist der Unterschied zwischen Schwingtor und Sektionaltor?

Ein Schwingtor schwenkt beim Öffnen nach außen, benötigt also Platz vor der Garage. Ein Sektionaltor fährt senkrecht nach oben und liegt unter der Decke, wodurch es keinen zusätzlichen Raum beansprucht.

Wie viel kostet ein neues Garagentor?

Die Preise variieren stark: Einfache Schwingtore gibt es ab etwa 500 Euro, Sektional- oder Rolltore mit Motor liegen oft zwischen 1.500 und 3.500 Euro. Individuelle Ausstattungen wie Dämmung oder Smart-Home-Steuerung erhöhen die Kosten.

Kann man ein Garagentor elektrisch nachrüsten?

Ja, fast alle Garagentorarten lassen sich mit einem elektrischen Antrieb nachrüsten. Wichtig ist, dass die Mechanik in gutem Zustand ist und genügend Platz für den Motor vorhanden ist.

Welches Garagentor ist am sichersten?

Sektionaltore und Rolltore mit moderner Technik bieten ein hohes Maß an Einbruchschutz. Viele Modelle haben zusätzliche Sicherheitsverriegelungen und lassen sich ins Smart Home integrieren.

Vorschriften und Normen

Alle Garagentore, die in Deutschland zugelassen sind, unterliegen den DIN Vorschriften des Deutschen Instituts für Normung e.V.

Damit wird sichergestellt, dass diese Tore beispielsweise sowohl in Widerstand gegen Wind oder gegen eindringendes Wasser gewissen Mindestansprüchen genügen. Nachstehend eine kleine Auswahl von Normen, die heute gebräuchlich sind und die auch im Zusammenhang mit elektrischen Antriebssystem diesen Anforderungen noch entsprechen müssen:

DIN EN 12426 Tore – Luftdurchlässigkeit: Klassifizierung

DIN EN 12427 Tore – Luftdurchlässigkeit: Prüfverfahren

DIN EN 12428 Tore – Wärmedurchgangskoeffizient: Anforderungen an die Berechnung

DIN EN 12424 Tore – Widerstand gegen Windlast: Klassifizierung

DIN EN 12444 Tore – Widerstand gegen Windlast: Prüfung und Berechnungen

DIN EN 12453 Tore – Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore: Anforderungen

DIN EN 12445 Tore – Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore: Prüfverfahren

DIN EN 12425 Tore – Widerstand gegen eindringendes Wasser: Klassifizierung

DIN EN 12489 Tore – Widerstand gegen eindringendes Wasser: Prüfverfahren

DIN EN 12604 Tore – Mechanische Aspekte: Anforderungen

DIN EN 12605 Tore – Mechanische Aspekte: Prüfverfahren

DIN EN 12635 Tore – Einbau und Nutzung

Quelle: Tipps24-Netzwerk – HR

Fotos: Jonathan Cooper auf Unsplash / Alulux

RG Anbau / Garagendach: Das Nachkriegs-Garagendach als Bitumendach oder Eternitdach ist nicht mehr angesagt. Das Garagendach verfügt über architektonische Gestaltungsmöglichkeiten, die Wohnhaus und Garage zu einer Einheit verschmelzen. Es hat durch Maßnahmen des Klimaschutzes und der Gewinnung von alternativen Energien eine zusätzliche Bedeutung gewonnen, denn das Garagendach wird heute nicht nur von Öko-Freaks als Solardach und mit einer Dachbegrünung genutzt, um eigene Initiativen bezüglich Umwelt- und Klimaschutz zu entwickeln. Daneben sind auch die klassischen Formen mit Flachdach und Giebeldach, teilweise sogar als ausgebauter zusätzlicher Raum (Partyraum, Werkstatt, Hobbyraum) möglich.

Ein Garagendach ist weit mehr als nur die schützende Abdeckung einer Garage. Es bestimmt die Optik des gesamten Gebäudes, beeinflusst die Lebensdauer der Bausubstanz und eröffnet zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten – von der Dachbegrünung bis hin zur Installation einer Photovoltaikanlage. Wer sich mit dem Thema Garagendach beschäftigt, steht vor einer Vielzahl an Fragen: Welche Dachform ist die richtige? Welche Materialien sind langlebig und zugleich kosteneffizient? Und lohnt sich die Sanierung oder ein Ausbau in jedem Fall?

Grundlageninformationen zum Garagendach

Das Dach einer Garage schützt nicht nur vor Regen, Schnee und Hitze, sondern trägt auch wesentlich zur Energieeffizienz bei. Gleichzeitig spielt es eine wichtige Rolle in Bezug auf Statik und Bauvorschriften. In Deutschland sind Flachdächer besonders weit verbreitet, weil sie sich für Fertiggaragen und kompakte Bauweisen eignen. Daneben kommen auch Sattel- und Pultdächer zum Einsatz, die jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile mitbringen. Bei jeder Form gilt es, neben der Optik der Außenanlage auch rechtliche Aspekte wie Bauordnung und Abstandsflächen im Blick zu behalten.

Dachformen im Detail

Das Garagendach ist am häufigsten in der Ausführung mit einem Flachdach anzutreffen, meist bei den einfachen Fertiggaragen. Daneben gibt es jedoch auch häufig das Giebel- oder Satteldach und das Walmdach. Allerdings sind auch alle anderen Dacharten möglich. Besonders gelungene Garagendächer sieht man, wenn die Dachform der Garage in gleichem Stil und Material wie das Hauptgebäude (Wohnhaus) errichtet wird.

Das Flachdach ist die klassische Lösung für Garagen und überzeugt durch seine einfache Konstruktion. Allerdings ist es anfälliger für Staunässe und benötigt daher eine hochwertige Abdichtung sowie regelmäßige Kontrolle. Gleichzeitig bietet es Vorteile, weil es sich hervorragend für eine Dachbegrünung oder für Photovoltaikanlagen eignet.

Das Satteldach hingegen ist traditionell, langlebig und passt optisch meist sehr gut zum Wohnhaus. Es leitet Regen und Schnee zuverlässig ab und erfordert weniger Wartung, ist jedoch in der Anschaffung teurer als ein Flachdach.

Das Pultdach stellt eine moderne Alternative dar. Es besitzt nur eine geneigte Fläche und ist daher konstruktiv einfacher als ein Satteldach. Besonders attraktiv wird es durch die Möglichkeit, die gesamte Dachfläche optimal nach Süden auszurichten und so ideale Voraussetzungen für eine Solaranlage zu schaffen.

Das Walmdach ist eine besondere Form des Satteldachs, bei dem nicht nur die beiden Längsseiten, sondern auch die Giebelseiten geneigt sind. Dadurch wirkt die Garage optisch harmonisch und fügt sich elegant in viele Wohnhausarchitekturen ein. Ein Walmdach bietet guten Schutz gegen Wind und Wetter, ist aber aufwendiger in der Konstruktion und teurer als andere Dachformen. Besonders dann, wenn die Garage architektonisch mit dem Wohngebäude abgestimmt werden soll, ist das Walmdach eine ästhetisch ansprechende Lösung.

Materialien und Abdichtungen

Für Garagendächer stehen verschiedene Materialien zur Verfügung. Bitumenbahnen sind die bewährte und kostengünstige Lösung für Flachdächer. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten zuverlässigen Schutz, müssen jedoch nach einigen Jahrzehnten erneuert werden. Dachziegel kommen bei geneigten Dächern zum Einsatz und punkten mit ihrer langen Lebensdauer. Wer es robust und pflegeleicht möchte, greift zu Metall, etwa Trapezblech, das sich schnell verlegen lässt. Kunststoffabdichtungen aus PVC oder EPDM gelten als besonders langlebig und flexibel und sind für moderne Flachdächer eine zunehmend beliebte Option.

Dachplatten für das Flachdach der Garage

Die Dachplatten der herkömmlichen Fertiggaragen sind meist aus voll verzinktem Stahl gefertigt, sie haben ein spezielles Profil, welches auch für große Belastungen ausgelegt ist. Der Standard der Dachbelastungsfähigkeit liegt bei ca. 125 Kg/m². Das ist für fast alle Schneelastzonen in Deutschland ausreichend. Eine Erhöhung der Dachlast ist bis zu 300 Kg/m² möglich.

Das so errichtete Flachdach wird mit einer Blende abgeschlossen. Die Blenden des Garagendachs sind in der Regel voll verzinkt und farbbeschichtet. Die Blende ist vierseitig umlaufend an der Dachoberseite der Garage montiert. Die Blende wird in allen gängigen Farbtönen angeboten.

Sanierung und Wartung

Wie jedes andere Dach auch, benötigt ein Garagendach regelmäßige Pflege. Schon kleine Risse oder Blasen in der Dachhaut können auf Dauer zu Schäden führen. Deshalb ist eine Inspektion in regelmäßigen Abständen wichtig. In vielen Fällen reicht es aus, die Abdichtung zu erneuern, was vergleichsweise günstig ist. Spätestens nach 20 bis 30 Jahren wird jedoch eine umfassendere Sanierung notwendig. Wer dabei gleich eine zusätzliche Wärmedämmung einbauen lässt, spart langfristig Energiekosten und erhöht den Nutzwert der Garage. Die Kosten variieren stark, von einigen Hundert Euro für kleinere Abdichtungsarbeiten bis zu mehreren Tausend Euro für eine komplette Erneuerung.

Nutzungsmöglichkeiten

Ein Garagendach kann mehr sein als nur ein funktionaler Schutz. Immer mehr Eigentümer nutzen die Fläche aktiv. Eine Dachbegrünung sorgt nicht nur für eine bessere Wärmedämmung und schützt die Dachhaut, sondern trägt auch zur Verbesserung des Mikroklimas bei.

Das grüne Garagendach

Zur Dachbegrünung werden inzwischen sehr viele Systeme angeboten, die mit den unterschiedlichsten Materialien, wie Vliesen, Matten und Substraten und auch mit einer riesigen Menge unterschiedlichster Pflanzenarten ausgestattet sind. Bei der Errichtung eines begrünten Garagendachs muss man vor allem an die Belastbarkeit des Daches denken. Die oben genannten Werte für die Schneebelastbarkeit müssen bei einem Gründach natürlich entsprechend höher ausfallen.

Klimaschutz und erneuerbare Energien auf dem Garagendach

Auch Photovoltaikanlagen finden zunehmend ihren Platz auf Garagendächern. Sie ermöglichen die Eigenproduktion von Strom und erhöhen die Unabhängigkeit von Energieversorgern.

Das Garagendach ist für die Aufnahme einer Solaranlage bestens geeignet. Die Dachform ist dabei nicht entscheidend, eher die räumliche Ausrichtung und die Nähe zur Systemtechnik und dem Pufferspeicher. Sogenannte Solardächer auf Garagen und Carports sind keine Seltenheit mehr. Zum Aufbau einer Solaranlage auf dem Garagendach finden Sie in unserem Ratgeber Solarenergie vielfältige Hinweise, sowohl was die Technik, als auch was die öffentliche Förderung betrifft.

Die Nutzung des Garagendachs als Dachterrasse

Ein Garagendach kann durchaus zur Dachterrasse werden – aber nur mit sorgfältiger Planung, statischer Prüfung und behördlicher Genehmigung. Richtig umgesetzt, gewinnt man wertvolle zusätzliche Wohn- und Freizeitfläche.

Statik und Tragfähigkeit - Dachterrasse

Das Garagendach ist in der Regel nicht dafür ausgelegt, regelmäßig von Personen genutzt oder mit schweren Möbeln belastet zu werden. Vor der Planung muss ein Statiker prüfen, ob die Decke und die Wände der Garage das zusätzliche Gewicht (Menschen, Möbel, Beläge, eventuell Pflanzenkübel) tragen können. Oft ist eine Verstärkung notwendig.

Abdichtung und Dämmung

- Eine Dachterrasse stellt höhere Anforderungen an die Abdichtung, weil die Fläche dauerhaft begehbar und stärker beansprucht ist. Notwendig sind:

- eine hochwertige, mehrlagige Abdichtung,

- eine Schutz- und Drainageschicht, damit kein Wasser eindringt,

- Frostsicherheit und Wärmedämmung, um Schäden zu vermeiden.

Zugang und Sicherheit

Es muss ein sicherer Zugang zur Terrasse geschaffen werden – z. B. über eine Außentreppe oder einen direkten Zugang aus dem Obergeschoss. Geländer und Absturzsicherungen sind baurechtlich verpflichtend.

Genehmigungen

Die Umnutzung zum Aufenthaltsraum ist in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Es gelten die jeweiligen Bauordnungen, Abstandsflächen und Nachbarschaftsrechte. Vor allem die Sicht in Nachbargrundstücke kann zu Konflikten führen. Ein Antrag auf Baugenehmigung beim Bauamt ist daher fast immer erforderlich.

Kosten für eine Garagendachterrasse

Die Kosten variieren stark, je nach Zustand der Garage und gewünschter Ausstattung:

einfache Verstärkung + Abdichtung: ab ca. 5.000–10.000 €

hochwertiger Ausbau mit Belag, Geländer, Zugang: eher 15.000–25.000 €

Ebenso lässt sich das Dach in ein Regenwassernutzungssystem einbinden, etwa zur Gartenbewässerung.

Kosten und Förderungen

Die Kosten für ein Garagendach hängen stark von Größe, Form, Material und gewünschter Nutzung ab. Während eine einfache Bitumenabdichtung für wenige Hundert Euro zu haben ist, können eine komplette Neueindeckung oder eine aufwändige Begrünung mehrere Tausend Euro kosten. Förderungen sind ein weiterer wichtiger Punkt: Viele Kommunen und Bundesländer unterstützen Gründächer, und für Solaranlagen gibt es bundesweit Einspeisevergütungen sowie weitere Programme der KfW oder regionaler Energieagenturen.

Tipps zur Planung des Garagendachs

Bei der Planung eines Garagendachs sollte stets zuerst die Statik berücksichtigt werden – besonders dann, wenn eine Solaranlage oder eine Begrünung vorgesehen ist. Auch die Dachneigung spielt eine Rolle für die Entwässerung und die spätere Nutzung. Wer langfristig plant, spart nicht nur Kosten, sondern kann sein Dach vielseitig nutzen. Empfehlenswert ist es, sich frühzeitig an einen Fachbetrieb zu wenden, um Abdichtung, Dämmung und mögliche Erweiterungen professionell abzustimmen. Diese Tipps gelten für alle Arten von Garagen, sowohl für Einzelgaragen, als auch für Doppelgaragen, für Holzgaragen und gemauerte Garagen.

Mindestangaben für die Planung eines Garagendachs

Baubreite der Garagenseite, die das Garagentor aufnimmt.

Baubreite der Garagenrückseite

Baulänge der Garage

Dachneigung

Dachüberstand, Giebel vorn, Giebel hinten

Dachüberstand, Traufe links, Traufe rechts

Dacheindeckung mit Dachpfannen, Art und Farbe

Dachrinne, Material und Verarbeitung

Fazit

Ein Garagendach ist weit mehr als ein notwendiges Bauteil. Mit der richtigen Planung kann es ökologischen, wirtschaftlichen und ästhetischen Mehrwert bieten. Ob funktionale Abdichtung, langlebiges Material, nachhaltige Begrünung oder eigene Stromproduktion – die Möglichkeiten sind vielfältig. Wer seine Garage als Teil des gesamten Wohnkonzepts versteht, gewinnt langfristig an Komfort, Unabhängigkeit und Wertsteigerung.

Quelle: Tipps24-Netzwerk – HR

Foto: Anton Holgren auf Unsplash

Der Abschnitt Anbau Carport befasst sich mit dem Anbau eines Carports allgemein, beginnend mit den Carport- Typen Einzel oder Doppelcarport, über die verwendbaren Materialien für den Bau oder Anbau eines Carports, wie Holz, Stahl oder Aluminium und abschließend mit den Möglichkeiten, das Carport Dach zu gestalten, auch als Solardach oder Gründach (Dachbegrünung). Konstruktion, Größe, Entwässerung und die Vor- und Nachteile eines Carports sind weitere Themen, die hier behandelt werden.

Begriffsbestimmung – was ist ein Carport?

Ein Carport ist ein Unterstellplatz für Fahrzeuge. Er kann nach allen Seiten offen sein, kann aber auch nur teilweise offen erstellt werden, indem Wände gezogen werden oder der Carport als Anbau an ein bestehendes Gebäude (Haus oder Garage) errichtet wird. Der Carport ist in der Regel überdacht, um das oder die untergestellte(n) Fahrzeug(e) vor Umwelteinflüssen wie Regen, Schnee oder Frost zu schützen.

Mit welchem Baumaterial kann der Anbau errichtet werden?

Ein Carport wird überwiegend aus Fertigteilen errichtet. Als bevorzugte Baumaterialien für einen Carport Anbau haben sich dabei Holz, Aluminium und korrosionsgeschützter Edelstahl erwiesen. Verschiedentlich sind auch Carports aus Leichtbeton- Fertigteilen anzutreffen. Gemauerte Carports sind eher selten anzutreffen. Für die Dachdeckung werden bei Giebeldachkonstruktionen die Bedachungsmaterialien des Hauptgebäudes aus optischen Gründen bevorzugt.

Ein Carport kann aus einer Vielzahl von Baumaterialien errichtet werden, je nach gewünschtem Stil, Budget, Haltbarkeit und Pflegeaufwand. Die am häufigsten verwendeten Materialien, die für den Bau eines Carports verwendet werden:

Holz

Natürliche Optik

Passt daher gut zu traditionellen und modernen Gebäuden.

Leicht zu bearbeiten

Ideal geeignet für Selbstbauprojekte.

Beliebte Holzarten

Kiefer und Fichte sind preiswert, oft druckimprägniert gegen Feuchtigkeit.

Lärche und Douglasie sind ein langlebiger natürlicher Witterungsschutz.

Tropenhölzer (z. B. Bangkirai) sind sehr robust, aber teurer und ökologisch kritisch zu betrachten.

Pflege

Bei allen Holzarten ist eine regelmäßige Behandlung mit Holzschutzmitteln oder Lasur erforderlich, um Witterungsschäden zu vermeiden.

Preis

Mittel bis hoch, abhängig von der Holzart.

Metall

Als Baumaterialien aus Metall für einen Carport kommen Aluminium und Stahl in Frage.

Aluminium ist leicht, korrosionsbeständig und pflegeleicht.

Allerdings wird für Aluminium ein höherer Preis im Vergleich zu anderen Metallen verlangt. Aluminium ist optisch modern und minimalistisch und praktisch wartungsfrei.

Stahl (verzinkt) ist robust und langlebig, es ist jedoch ein Korrosionsschutz (z. B. Pulverbeschichtung) erforderlich. Optisch ergibt Stahl einen industriellen Look und steht lackiert für ansprechendes Design.

Kunststoff

Kunststoff ist günstig und pflegeleicht, rostet und verrottet nicht, ist ideal für feuchte Standorte.

Kunststoff ist weniger stabil als Holz oder Metall und wird daher oft in Kombination mit Stahlrahmen verwendet. Optisch sieht Kunststoff weniger ansprechend aus und wirkt teilweise billig.

Typische Anwendungen sind Dachabdeckungen (Polycarbonatplatten, PVC), während Tragkonstruktionen selten komplett aus Kunststoff sind .

Stein oder Beton

Stein und Beton sind extrem langlebig und witterungsbeständig. Stein kann optisch an die Hausfassade angepasst werden (z. B. Klinker, Naturstein) und ist wartungsfrei.

Höhere Kosten und längerer Bauaufwand gehören zu den Nachteilen.

Materialkombinationen

Viele Carports nutzen eine Kombination verschiedener Materialien, um Funktionalität, Optik und Kosten auszugleichen, z.B. Holz mit Metallbeschlägen, Metallrahmen mit Kunststoffdach und Betonsockel mit Holzaufbau.

Ein Carport kann also aus Holz, Metall, Kunststoff oder Beton gebaut werden, häufig kombiniert mit geeigneten Dachmaterialien. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Stil ab. Holz ist die beliebteste Wahl für eine natürliche Optik, während Metall für Langlebigkeit und minimalistische Designs bevorzugt wird.

Die Konstruktion des Carports

Der Carport steht auf mindestens vier Pfosten, die als Grundlage für jede Carport- Konstruktion anzusehen sind. Dies gilt auch, wenn der Carport als Anbau an ein bestehendes Gebäude errichtet wird. Bei teilgeschlossenen Carports sind die geschlossenen Wände nicht konstruktionsbedingt, sondern dienen nur der Optik und einem weiteren Schutz der untergestellten Fahrzeuge. Alle Pfosten sind auf Fundamente zu setzen, die in der Regel als quadratische Fundamente mit mindestens 80 cm Tiefe gegründet werden müssen.

Welche Dachformen und welche Dachart kann der Anbau haben?

In den Regelausführungen hat der Carport ein Flachdach, manchmal auch ein Pultdach. Andererseits gibt es keine konstruktiven Beschränkungen, sodass das Carport- Dach der Dachform des Hauptgebäudes (Giebeldach, Walmdach) angepasst werden kann. In jüngster Zeit sieht man auch vermehrt Solardächer und Dachbegrünungen auf dem Carport. Eine Übersicht über die möglichen Dachformen und Konstruktionen.

Nachteil des Carports gegenüber einer Garage

Der Carport bietet für ein Fahrzeug geringeren Witterungsschutz als eine Garage und das Fahrzeug ist nicht zusätzlich gesichert. In der Autoversicherung z.B. ist das Garagenauto dadurch günstiger als das Carport- Auto.

Vorteile des Carports gegenüber einer Garage

Der Hauptvorteil liegt in den Kosten. Eine Garage ist immer erheblich teurer als ein Carport. Insbesondere die für Freizeitfahrzeuge wie Wohnmobil oder Wohnwagen oder gewerbliche Fahrzeuge, wie Transporter oder Bully erforderliche Mindesthöhe der Decke ist bei einem Carport wesentlich leichter und kostengünstiger herzustellen, als bei einer Garage. Ein weiterer Vorteil des Carports ist sicherlich auch die ideale Luftzirkulation innerhalb des Anbaus, wodurch ein Auto im Carport besser abtrocknet, als in einer Garage.

Kann man einen Carport Anbau selbst errichten?

Man muss als Heimwerker nicht sonderlich begabt sein, um einen Carport oder Doppelcarport selbst zu bauen. Ein Carport- Bausatz kann man in einem Baumarkt oder sogar im Internet erwerben und sich frei Haus liefern lassen. Die Auswahl an Carports ist recht groß und ein günstiger Carport kann bereits für weniger als 500 € Euro erworben werden. Im Normalfall liegt den Bausätzen für einen Carport ein guter Bauplan bei und man kann sofort mit dem Selbstbau des Carports beginnen.

Entwässerung

Die Entwässerung eines Carports ist entscheidend, um Regenwasser sicher abzuleiten und Schäden an der Konstruktion, den angrenzenden Bereichen oder dem Fundament zu vermeiden. Hier sind die wichtigsten Punkte und Optionen für die Planung und Installation einer effizienten Entwässerung.

Warum ist eine Entwässerung notwendig?

- Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden

Schutz vor Überschwemmungen in der Umgebung des Carports.

Vermeidung von Wasseransammlungen, die das Fundament oder die Bodenbeschichtung beschädigen können.

- Langlebigkeit der Konstruktion

Verhindert das Eindringen von Wasser in tragende Bauteile wie Holz oder Stahl.

- Komfort

Kein lästiges Wasser, das sich an Einfahrten oder Wegen ansammelt.

Entwässerungsoptionen

Dachentwässerung

Das Carport-Dach sollte eine Neigung (mindestens 2–3 %) haben, um das Wasser gezielt ablaufen zu lassen. Die Neigung kann zu einer Seite (Pultdach) oder zu zwei Seiten (Satteldach) verlaufen.

Eine Regenrinne wird entlang der Dachkante installiert, um das Wasser aufzufangen.

Als Materialien empfehlen sich Kunststoff (preiswert, leicht), Aluminium (wetterbeständig) und Zink (langlebig).

Ein Fallrohr leitet das Wasser von der Regenrinne nach unten ab.

Es kann in einen Sammelbehälter, eine Drainage oder ein Abflusssystem geleitet werden.

Punktuelle Wasserableitung

Wasserfangkasten

Am Ende der Regenrinne installiert, um das Wasser zu sammeln und direkt in ein Fallrohr oder Abflusssystem zu leiten.

Bodenseitige Entwässerung

Drainagesystem

Ein Drainagerohr oder ein Rigolensystem wird im Boden verlegt, um das Wasser zu versickern.

Ideal, wenn kein Anschluss an die Kanalisation möglich ist.

Entwässerungsrinnen

Rinnen entlang der offenen Seiten des Carports erfassen ablaufendes Wasser und leiten es ab.

Häufig aus Beton oder Kunststoff mit einem Gitterabdeckrost.

Anwendungsbereiche: Bei gepflasterten Einfahrten oder Stellplätzen.

Versickerungsmulde

Das Wasser wird in eine Mulde geleitet, die mit Kies oder Sand gefüllt ist und das Wasser versickern lässt.

Umweltfreundlich und kostengünstig.

Regenwasser nutzen

Regenwassersammler am Fallrohr montieren, um Wasser für die Gartenbewässerung oder andere Zwecke zu sammeln. Kann mit einem Regentank oder einer Zisterne kombiniert werden. Aus ökologischen Gesichtspunkten ist auch eine Einbindung in eine Regenwassernutzungsanlage eine sinnvolle Lösung.

Wichtige Planungsaspekte

Lokale Bauvorschriften beachten, denn einige Gemeinden verlangen den Anschluss an das Kanalnetz oder den Einsatz eines Versickerungssystems.

Die optimale Kapazität der Entwässerungssysteme errechnen. Die Dimensionierung erfolgt nach durchschnittlicher Regenmenge in der Region.

Langlebige Materialien wie Zink oder Aluminium sind ideal für wetterfeste Konstruktionen.

Eine gut geplante Entwässerung schützt den Carport und dessen Umgebung vor Feuchtigkeitsschäden. Je nach Größe und Standort des Carports können Dachrinnen, Fallrohre, Drainagesysteme oder Versickerungsmulden eingesetzt werden. Die Wahl des Systems sollte sich an den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften orientieren.

Die Übersicht:

Weitere lesenswerte Artikel und Berichte über den Anbau Carport finden Sie bei Hausbautipps24 unter den Titeln:

Der Einzelcarport ist in vielen Fällen die optimale und kostengünstigste Lösung für die Unterbringung Ihres Autos. Der Carport muss aber nicht nur dem Auto „passen“, sondern auch zum Haus passen. Das bedeutet, dass die Größe und der Standort des Carports bei allen Überlegungen für den Anbau oder Bau eines Carports im Vordergrund stehen. Danach ist die Ausführung des Carports bezüglich Material und zusätzlichen Einrichtungen zu betrachten.

Wie groß sollte der Einzelcarport sein?

Die Größe des Carports richtet sich nach der Größe des Fahrzeugs und nach dem gegebenenfalls notwendigen zusätzlichen Verwendungszweck. Die gängigen Carport-Maße (Außenmaß) für einzelnen Fahrzeugklassen kann man in etwa wie folgt zugrunde legen:

Einzelcarport für Klein- und Mittelklassewagen

| Breite |

3,00 m bis 4,00 m |

| Länge |

5,00 m bis 7,00 m |

| Höhe |

2,10 m bis 2,40 m |

Einzelcarport für Kfz der Ober- und Luxusklasse

| Breite |

3,50 m bis 4,00 m |

Länge

|

5,40 m bis 9,00 m |

| Höhe |

2,30 m bis 2,50 m |

Bedenken Sie aber, dass die Breite des Carports größer sein muss, als die Durchfahrtsbreite für Ihr Auto.

Das Maß für die Durchfahrtsbreite wird zwischen den Pfosten bei der Carport-Einfahrt gemessen. Die Höhe des Carports ist auch nicht die Durchfahrtshöhe, sondern sie wird an den Außenmassen gemessen.

Sind zusätzliche Abstellflächen im Einzelcarport erforderlich?

Wenn der notwendige Flächenbedarf aufgrund der Fahrzeugart festgelegt ist, folgt die Überlegung, welche zusätzlichen Abstellflächen im Einzelcarport noch erforderlich sind. Dabei ergeben sich folgende Ansatzpunkte:

Soll der Carport mit einem zusätzlichen Abstellraum für die Unterbringung von Gartengeräten, Gartenmöbeln, Werkzeugen und Rasenmäher genutzt werden?

Können auch Fahrräder, Motorräder, Mofas oder andere Kleinfahrzeuge im Einzelcarport untergestellt werden?

Wenn derartige weitere Verwendungsmöglichkeiten genutzt werden sollen, ergibt sich noch zusätzlicher erheblicher Raumbedarf, der dann gegebenenfalls auch statt durch einen Einzelcarport mit einem Doppelcarport und bzw. oder mit einem Geräteraum, Abstellraum o.a. erfüllt werden muss.

Wo kann der Einzelcarport aufgestellt werden?Für die Platzierung des Einzelcarports bietet sich drei Möglichkeiten an, vor dem Haus, als Anbau am Haus und hinter dem Haus

Einzelcarport vor dem Haus

Dieser Standort ist dann zu wählen, wenn das Wohnhaus nicht direkt an der Straßenfront, sondern weiter zurück, mitten im Grundstück liegt. Bei dieser Lage des Hauses kann der Einzelcarport das Wohnhaus quasi ein wenig von der Straße abschirmen. Der Nachteil liegt in dem zusätzlichen Weg vom Carport zum Haus.

Einzelcarport als Anbau am Haus

Eine weit verbreitete Platzierung des Einzelcarports ist die direkt an das Haus angebaute Variante. Diese Möglichkeit hat die meisten Vorteile, da man bei geschicktem Anbau des Carports eine direkte Verbindung vom Carport in das Haus nutzen kann.

Einzelcarport hinter dem Haus

Diese Platzierung des Einzelcarports sollte nur eine Notlösung sein, denn sie benötigt den meisten Grundstücksanteil. Sinnvoll ist ein Einzelcarport hinter dem Haus, wenn sich vor dem Haus Terrasse und / oder Vorgarten befinden. Wesentlicher Nachteil ist eine lange und teure Auffahrt von der Straße zum Carport.

Der Einzelcarport kann aus sehr vielen Materialien errichtet werden. Die einzelnen Material- Möglichkeiten werden in den nächsten Abschnitten ausführlich beschrieben. Auch die Dachformen und die Dacharten werden später erläutert. Für den Einzelcarport sind alle Dachformen, vom Flachdach über Satteldach, Walmdach bis hin zum Pultdach möglich. Auch die Ausführung als Solardach oder begrüntes Dach ist jederzeit machbar. Die harmonische optische Abstimmung von Dach und Außenfarbe- und Material des Einzelcarports ist dem Stil Ihres Hauses immer anpassbar.

Einzelcarport mit Flachdach

Einfache Aufstellung * größere Stabilität durch stärkere Pfosten * zwei Windbretter * Dachplatten aus Aluminium (serienmäßig) * imprägniertes Nadelholz * Pfosten: 11,5 x11,5 x 220 cm * Seitenwand: 180 cm hoch * Schneelast: 125 kg/m2 (gegen Aufpreis bis 250 kg/m2 möglich) * Einfahrtshöhe: 224 cm, Gefälle nach hinten (gegen Aufpreis bis 290 cm möglich) * Einfahrtsbreite: 335 cm * Dacheindeckung: Aluminium-Dachplatten mit Trapezprofil * Montagematerial inkl. H-Pfostenanker, ohne Beton * Aufbauanleitung und Statik * Regenrinne mit Ablaufrohr gegen Aufpreis erhältlich

Ein Doppelcarport hat in der Regel eine frei schwebende Dachkonstruktion mit oder ohne Mittelpfeiler, die genügend Platz für zwei Autos oder mehr bietet. Da eine solche Dachkonstruktion aber eine massivere Bauweise erfordert, entschließen sich die meisten Bauherren für einen Anbau- Carport gebaut, wenn mehrere Autos untergebracht werden sollen. Wenn Sie zusätzliche Abstellflächen (Fahrräder, Motorrad, Rasenmäher) benötigen, sollten Sie bei der Planung des Doppelcarports mehr Großzügigkeit walten lassen.

Ein Doppelcarport hat in der Regel eine frei schwebende Dachkonstruktion mit oder ohne Mittelpfeiler, die genügend Platz für zwei Autos oder mehr bietet. Da eine solche Dachkonstruktion aber eine massivere Bauweise erfordert, entschließen sich die meisten Bauherren für einen Anbau- Carport gebaut, wenn mehrere Autos untergebracht werden sollen. Wenn Sie zusätzliche Abstellflächen (Fahrräder, Motorrad, Rasenmäher) benötigen, sollten Sie bei der Planung des Doppelcarports mehr Großzügigkeit walten lassen.

Wie groß sollte der Doppelcarport sein?

Die Größe des Doppelcarports sollte mindestens 655 Breite x 595 cm Länge betragen. Wenn Sie einen Abstellraum in den Doppelcarport integrieren wollen, so ist eine Länge von 745 cm erforderlich. Bei der Höhe des Doppelcarports haben Sie die Wahl zwischen 215 und 270 cm Einfahrtshöhe. Wenn ein Wohnmobil oder ein Kleintransporter untergebracht werden soll, so ist die höhere Variante zu wählen.

Wandelemente und Abstellraum werten den Doppelcarport auf

Eine optische und zweckmäßige Aufwertung erhält der Doppelcarport durch Wandelemente und einen Abstellraum. Die Ausführung der Wandelemente sollte in der gleichen Holzart vorgesehen werden, wie die Pfosten des Carports. Die Wandstärke und die Profilart des Holzes können variieren und sollten optisch eine Einheit mit dem Carport bilden. Die Dicke der Wände sollte nicht zu gering angesetzt werden, damit nicht vorzeitige Alterung oder Verwitterung dem Aussehen des Carports schaden.

Die Entwässerung des Doppelcarports

Das Wasser darf auf dem Dach des Doppelcarports, das ja über eine recht große Fläche verfügt, nicht stehen bleiben. Die Entwässerung muss so angelegt sein, dass die Regenmassen ungehindert vom Dach abfließen können. Je steiler die Dachfläche angelegt ist (Spitzdach, Walmdach), desto besser kann das Wasser ablaufen. In der Regel ist es ausreichend, wenn am Dachrand eine Regenrinne angebracht wird, durch die das Wasser abläuft und im Erdreich versickert. Allerdings ist es in einigen Gemeinden vorgeschrieben, pro qm Dachfläche einen entsprechenden Anteil unversiegelter Flächen auf dem Grundstück für die Versickerung des Regenwassers nachzuweisen. Ist diese Fläche nicht ausreichend, muss die Entwässerung des Doppelcarports an das Kanalisationsnetz angeschlossen werden. Auch der Anschluss an eine Regenwassernutzungsanlage sollte aus ökologischen Gründen in Betracht gezogen werden.

Doppelcarport in Eigenleistung oder Errichtung vom Fachbetrieb?

Meist überschätzt man die fachlichen Voraussetzungen, die zur Errichtung eines Carports vorhanden sein müssen. Der Erfolg zeigt sich dann in nicht perfekt funktionierenden Carports. Gerade bei einem Doppelcarport sollte man einen qualifizierten Fachbetrieb mit der Planung und Montage beauftragen. Der Fachbetrieb erstellt die Planung nach Ihren Vorstellungen und liefert den Doppelcarport direkt bis zum Grundstück, wo er dann fachgerecht montiert wird. Wer über genug Können und Erfahrung verfügt kann jedoch auch selbst anpacken und erhebliche Summen einsparen.

Welche Angaben benötigt der Fachmann, um ein Angebot für einen Doppelcarport zu erstellen?

Bevor Sie ans Telefon gehen und ein Angebot für einen Doppelcarport anfordern, sollten Sie sich einige wichtige Daten notieren. Zu diesen Daten gehören:

Dachform (Flachdach, Walmdach, Giebeldach)

Maße (Breite, Länge, Höhe, Einfahrtshöhe)

Anbau an bestehendes Haus / Garage, freistehender Bau

Dachblende aus Holz oder Schindelblende (Farbe, Material)

Dacheindeckung (Metallflachdach, Dachziegel)

Entwässerung (vorne, hinten, rechts, links, mittig, Anschluß an Kanalisation usw.)

Abstellraum ja oder nein, Größe

Montage selbst oder durch Fachbetrieb

Bild- und Preisbeispiele für einen Doppelcarport

Flachdach- Doppelcarport

Foto: Hagebau

Doppel-Carport:

B/H ca. 557/250cm. Einfahrtbreite 2x 240 cm, Tiefe 500 cm

Aus imprägniertem Nadelholz

Dachplatten aus Kunststoff (Farbe: grau)

Pfosten (B/T/H: ca. 11,5/11,5 cm) inkl. Pfostenanker

Einfahrtshöhe ca. 224 cm

Schneelast bis 125 kg/m². Seitenwandhöhe ca. 187 cm

Preis: ab EUR 1.249,99

Hier kommen Sie zur Bestellung Ihres Flachdach-Doppelcarports

Walmdach-Doppelcarport mit Abstellraum

Foto: Hagebau

Doppelcarport mit Abstellraum

Wetterschutz rundum

Blende in Schieferoptik rot oder schwarz

imprägniertes Nadelholz

Pfosten: 11,5x11,5x220 cm

Seitenwände: 180 cm hoch; Abstellraum: 220 cm hoch

Abstellraum: 314 x 164 cm

Schneelast: 125 kg/m² (gegen Aufpreis bis 200 kg/m²)

Einfahrtshöhe: 215 cm, Gefälle nach hinten

Einfahrtsbreite: 530 cm

Dacheindeckung: Aluminium-Platten mit Trapezprofil

umlaufende Walmdachblende aus Faserzementplatten in Schieferoptik

Montagematerial inkl. H-Pfostenanker, ohne Beton

Aufbauanleitung und Statik

Regenrinne mit Ablaufrohr

Außenmaß (B x T x H): 585 x 741 x 250 cm

Wandhöhe 235 cm

Preis: ab EUR 4.299,99

Hier kommen Sie zur Bestellung Ihres Walmdach-Doppelcarports mit Abstellraum