Fenster sind nicht nur Belichtungs- und ein Gestaltungselement beim modernen Hausbau, sie haben auch besondere Funktionen zu erfüllen.

Fenster sind nämlich auch wichtige Bestandteile für bauliche Maßnahmen der Lüftungstechnik, der Wärmedämmung und der Schalldämmung. Auch die Architektur des Hauses wird wesentlich von der Anordnung, der Form und der Größe der Fenster beeinträchtigt. Als gestalterisches Element innerhalb der Fassade weisen die Fenster ebenfalls große Relevanz auf.

Um eine Übersicht der vielfältigen Fragen, die beim Hausbau im Rahmen der Fenster auftreten, zu erhalten, muss man die Fenster anhand der wesentlichen Merkmale und des Zubehörs für den Fensterbau untersuchen.

Erstes Unterscheidungsmerkmal sind die Fensterarten. Dabei geht es um die beim Hausbau gängigen Begriffe, wie Drehfenster, Kippfenster, Drehkippfenster, Schwingfenster, Klappfenster, Schiebefenster, starre Fenster, Einfachfenster, Doppelfenster und Fenstertüren, um nur einige zu nennen. Diese Fenster können dann wieder einflügelig, zweiflügelig oder mehrflügelig sein, sie können als Unterlichter oder Oberlichter ausgeführt werden. Die Auswahl für die richtige Art des Fensters ist für den Fachbetrieb und den Hausbauer beim Fensterbau riesengroß. Es gibt eine neue Vielfalt bei der Fenstergestaltung für innen und außen.

Das Material für die Fenster hat sich beim heutigen Fensterbau auf drei Hauptgruppen reduziert, nämlich auf Fenster aus Kunststoff, Fenster aus Aluminium und Fenster aus Holz. Redensartlich sagt man zwar Holzfenster oder Kunststofffenster, gemeint ist jedoch nicht das Fenster selbst, sondern natürlich nur das Fensterprofil. Neben den drei Material-Hauptgruppen werden beim Hausbau auch noch Stahl- und Bleifenster verwendet.

Für den Einsatz der Fenster ist auch das Dichtungssystem bedeutsam, denn damit werden im modernen Hausbau die Weichen für den Schallschutz und die Wärmedämmung der Fenster gestellt. Gerade auf die Wärmedämmung des Fensters ist großer Wert zu legen, denn man hat für ein Haus bis zu 40 Prozent der Wärmeverluste durch schlecht gedämmte Fenster gemessen.

Grundsätzlich unterscheidet man beim heutigen Fensterbau zwischen zwei Dichtungssystemen, nämlich der Anschlagdichtung und der Mitteldichtung.

Die Gebrauchsfähigkeit der Fenster hängt auch von der Verwendung der verschiedenen Fensterbeschläge ab. Durch die Fensterbeschläge werden beim Hausbau die beweglichen Teile eines Fensters mit dem unbeweglichen Fensterrahmen verbunden. Je nach gewünschter Öffnungsweise der Fenster lassen sich verschiedene Beschläge unterscheiden. Es gibt Dreh- und Kippbeschläge, Dreh-Kippbeschläge und Schiebebeschläge beim Fensterbau.

Wesentlicher Faktor der Gestaltung der Optik Ihrer Fenster sind auch die Fensterbänke. Wichtig ist in konstruktiver Hinsicht der Anschluß der Fensterbank im Außenbereich des Fensters, da hier der Schutz vor allen Witterungseinflüssen gegeben sein muß. Im Innenbereich des Fensters ist die Fensterbank eher als dekorativer Faktor anzusehen. Fensterbänke gibt es in vielen Werkstoffen, im heutigen Fensterbau werden hauptsächlich Naturstein, Kunststein, Aluminium und Schichtstoffen verwendet.

Bei der Verglasung der Fenster unterscheidet man zwischen den Glasarten Einfachglas, Verbundglas, Isolierglas und Sicherheitsglas. Die Verwendung der einzelnen Arten der Verglasung für die Fenster ergibt sich aus den bauphysikalischen Notwendigkeiten des Fensterbaus hinsichtlich Wärme-, Brand- und Schallschutz sowie der Lüftung für Fenster und Fenstertüren.

Die Sicherheit der Fenster im fortschrittlichen Hausbau wird durch einbruchhemmende Maßnahmen beim Fensterbau gewährleistet. Nach der allgemein gültigen Europa-Norm unterscheidet man für Fenster die Widerstandsklassen mit der Bezeichnung von WK1 bis WK 6. Diese Einteilung basiert auf der Abhängigkeit von den Werkzeugen, die der erwartete Tätertyp einsetzen könnte, um das Fenster zu überwinden, d.h. von Vandalismus und einfachen Hebelwerkzeugen über Sägewerkzeuge, Äxte und Stemmeisen bis zu elektrischen Bohrmaschinen und Winkelschleifern.

Wichtiges Zubehör für das Fenster sind funktionierende Rollläden. Rollläden gibt es in den Ausführungen als Vorsatz-, Aufsatz- oder Einbaurollladen. Je nach Anforderung an den Fensterbau gibt es unterschiedlichste Rollladenprofile, Sicherheitssysteme, Steuerungen und Antriebe. Bei Ihrem Hausbau können Sie die Rollläden als Linksroller und als Rechtsroller ausführen lassen.

Fensterläden und Klappläden sind in einigen Gebieten kaum mehr an den Fenstern zu finden. Aber es gibt Gegenden, da sind Fenster ohne Fensterladen oder Klappladen fast undenkbar. Egal ob Klappladen, Schiebeladen oder Faltschiebeladen, der Fensterladen ist ein wichtiger Bestandteil des Hausbaus in bestimmten Regionen und unterstreicht dessen besonderen Charakter.

Zu einem Fenster gehört auch ein guter Sonnenschutz. Unter einem guten Sonnenschutz versteht man den Schutz von Räumen, Gebäudeteilen und deren Bewohnern vor ungewünschter Sonneneinstrahlung. Dieser Sonnenschutz erfolgt beim neuzeitlichen Hausbau in Form von Markisen, Jalousien, Rollos oder auch Sonnensegeln.

Letztendlich entscheidet sich durch Qualität der Fenstermontage die Dauerhaftigkeit und die Wertbeständigkeit Ihrer Fenster. Für eine optimalen Fenstermontage im modernen Fensterbau ist es erforderlich, das Außenwandsystem zu verstehen, über die Befestigung und Lastabtragung der Fenster informiert zu sein, die raumseitige und außenseitige Abdichtung zu beachten und die Neigung der Außenfensterbank zu berücksichtigen. Bei der raumseitigen Abdichtung des Fensters, also der Innenfensterbank, sollte besonders auf den Anschluss der Fensterbank zur Laibung geachtet werden.

Weitere Informationen finden Sie auch in den Abschnitten:

Fenster Fensterkonstruktion, Fensterdichtung, Fensterrahmen, Holzfenster, Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Sicherheitsfenster, Verglasung, Energieeffizienz, Rollläden, Rollladenkästen, Fensterläden, Sonnenschutz, Fenstermontage, Fensterbeschläge, Fenstergriffe und Fensterbänke.

Der Fußbodenbelag ist die oberste Schicht, der Nutzbelag des Fußbodens von Räumen innerhalb eines Hauses. Er ist beim Hausbau ein Bodenbelag aus unterschiedlichen Materialien, der in Räumen auf den Unterboden, meist einem Estrich, gelegt wird und damit als Fußboden dient.

Die Atmosphäre der Innengestaltung eines Wohnhauses wird maßgeblich auch vom Fußbodenbelag bestimmt. Der Fußboden ist die Basis jeder Raumgestaltung – funktional, stilbildend und entscheidend für Komfort und Wohngefühl. Flauschige Wollteppiche oder echte Natursteinfliesen bestimmen den Charakter des jeweiligen Wohnbereichs, besonders stilvoll ist das Wohnen auf Parkett.

Es gibt eine große Anzahl unterschiedlichster Fußbodenbeläge in Material, Form und Farbe. Auch preislich gibt es eine Bandbreite von günstig bis extrem teuer. Es ist daher wichtig, sich über die Vorzüge und Nachteile der Fußbodenbeläge für den eigenen Hausbau ausreichend zu informieren.

Um einen besseren Überblick über die Bodenbeläge, die Sie für Ihren Hausbau verwenden können, zu erhalten, kann man die Fußbodenbeläge nach dem Grundmaterial und nach der Art ihrer Herstellung in etwa wie folgt einteilen:

Textile Fußbodenbeläge / Teppichböden

Webteppiche, Tuftingteppiche, Wirkteppiche, Vliesteppiche und Bondingteppiche, Feinvelours-Teppichboden, Struktur-Teppichboden, Feinschlingen-Teppichboden, Woll-Teppichboden, Woll-Berber-Teppichboden, Micro-Fleece-Teppichboden, Schlingen-Teppichboden, Rasen-Teppichboden

Fußbodenbeläge aus Kunststoff

PVC-Böden, Vinylböden, Linoleum, Laminate

Fußbodenbeläge aus Naturstoffen

Korkbeläge, Korkparkett, Kautschukbodenbeläge, Bambusparkett, Sisalböden, Ziegenhaarböden

Fußbodenbeläge aus Holz

Parkett, Echtholzparkett, Fertigparkett, Holzbodendielen, Landhausdielen, Dielenboden, Massivholzdielen, Schiffsböden, Holzpflaster, Furnierböden, Profilbretter und Paneele

Fußbodenbeläge aus mineralischen Stoffen

Naturstein, Marmor, Granit, Kunststein, Terrazzo, Asphalt, Beton, Ton, Bodenfliesen, Keramik, Mosaik

Fußbodenarten und ihre Einsatzbereiche, Pflege, und mehr

Nicht jeder Belag eignet sich für jeden Raum. In der nachstehenden Übersicht erfährst du alles Wichtige über die verschiedenen Fußbodenbeläge, ihre Einsatzbereiche, Pflegeeigenschaften, ökologischen Aspekte sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile. Ideal für alle, die ihr ganzes Zuhause bewusst gestalten wollen.

Übersicht:

Arten von Fußbodenbelägen

Einsatzorte – Welcher Boden passt in welchen Raum?

Pflege & Reinigung der Bodenbeläge

Ökologie & Nachhaltigkeit

Vor- und Nachteile im Überblick

Arten von Fußbodenbelägen

(in alphabetischer Reihenfolge)

Hergestellt aus gepresstem, verleimtem Bambusgras

Sehr hart, formstabil und feuchtigkeitsresistent

Ökologisch interessant, da Bambus schnell nachwächst

Fliesen (Keramik, Feinsteinzeug)

Extrem robust und wasserunempfindlich

Perfekt für Feuchträume und Eingangsbereiche

Kombinierbar mit Fußbodenheizung

Trägerschicht mit echtem Holzfurnier als Nutzschicht

Dünner als Parkett, aber natürliche Holzoptik

Gut geeignet für geringere Aufbauhöhen

Holzpflaster (Industrieparkett)

Aus hochkant gestellten Vollholzklötzen

Extrem widerstandsfähig, oft in Werkstätten verwendet

Auch im modernen Wohnbereich als robuster Hingucker beliebt

Kautschukboden (Gummiboden)

Elastisch, trittschalldämmend und sehr strapazierfähig

Häufig in Schulen, Krankenhäusern, aber auch modern im Wohnbereich

Rutschfest, antistatisch, hygienisch

Nachhaltig, weich, warm

Dämpft Trittgeräusche

Gut für Wohnräume und Schlafzimmer

Laminat

Mehrschichtiger Boden mit Dekoroberfläche

Pflegeleicht und kostengünstig

In vielen Designs erhältlich

Parkett

Echtholzboden, warm und langlebig

Varianten: Massivparkett, Fertigparkett

Ideal für Wohnräume

PVC-Boden

Rollenware oder Planken

Strapazierfähig und preisgünstig

Für gewerbliche und private Nutzung

Aus der Agavenpflanze gewonnen, robust und antistatisch

Ideal für Allergiker, da keine Milben

Natürlich, aber empfindlich gegen Feuchtigkeit

Teppichboden

Weich, schalldämmend, gemütlich

Besonders beliebt in Schlaf- und Kinderzimmern

Erhältlich aus Naturfasern oder Synthetik

Vinyl und Designboden

Kunststoffbasierter Boden mit realistischer Holz-/Steinoptik

Wasserfest, ideal für Küche & Bad

Weich, fußwarm und gelenkschonend

Einsatzorte – Welcher Boden für welchen Raum?

Empfohlene Beläge Besonderheiten

Wohnzimmer Parkett, Laminat, Vinyl, Kork Wohnlich, warm, pflegeleicht

Schlafzimmer Teppich, Parkett, Kork Fußwarm, gemütlich

Kinderzimmer Laminat, Vinyl, Teppich Robust, weich, schadstoffarm

Küche Vinyl, Fliesen, PVC Wasserresistent, leicht zu reinigen

Bad Fliesen, spezieller Vinyl Feuchtigkeitsresistent, rutschfest

Flur und Eingang Fliesen, Vinyl, Laminat Strapazierfähig, schmutzunempfindlich

Keller PVC, Vinyl, Fliesen Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit

PFLEGE & REINIGUNG

- Parkett: trocken kehren oder mit speziellem Holzreiniger feucht wischen

- Laminat: nebelfeucht reinigen, keine stehende Nässe

- Vinyl & PVC: unkompliziert, feucht wischbar mit mildem Reiniger

- Fliesen: robust, auch mit schärferen Reinigern behandelbar

- Teppich: regelmäßig saugen, bei Bedarf shampoonieren

- Kork: nebelfeucht wischen, keine aggressiven Mittel verwenden

- Holzpflaster: wie Parkett pflegen, regelmäßig ölen oder versiegeln

- Bambus: nebelfeucht reinigen, ähnlich wie Parkett

- Furnierboden: vorsichtig reinigen, nicht abschleifbar

- Kautschukboden: einfach feucht wischen, sehr pflegeleicht

- Sisal: nur trocken reinigen (saugen, bürsten), keine Feuchtigkeit

- Tipp: Filzgleiter unter Möbeln und Fußmatten an den Eingängen verlängern die Lebensdauer jedes Bodens.

ÖKOLOGIE UND NACHHALTIGKEIT DER FUSSBODENBELÄGE

Bambusboden

Bambus ist ein sehr schnell wachsender Rohstoff, CO₂-bindend

Fliesen

Sehr langlebig, aber energieintensive Herstellung

Furnierboden

Ressourcenschonend durch dünne Edelholzschicht

Holzpflaster

Vollholz, lange Lebensdauer, oft aus Resthölzern gefertigt

Kautschukboden

Natur- oder Synthesekautschuk, langlebig, recyclebar je nach Produkt

Korkboden

Sehr nachhaltig (Rinde wird geerntet, Baum bleibt erhalten)

Laminat

Holzanteil, aber teilweise mit Kunstharzen

Parkett

Naturprodukt, nachwachsender Rohstoff

Sisal

Reines Naturmaterial, biologisch abbaubar

Teppich

Je nach Faser (z. B. Schurwolle = ökologisch)

Vinyl/PVC

Kunststoffbasiert, nicht biologisch abbaubar

ACHTE IMMER AUF UMWELTSIEGEL WIE :

„Blauer Engel“

„PEFC“

„FSC“

„eco-INSTITUT“

Vor- und Nachteile der einzelnen Fußbodenmaterialien im Überblick

Bambus Bodenbelag

Vorteile

Bambus ist ein nachhaltiger, schnell nachwachsender Rohstoff mit hoher Härte und Formstabilität. Er ist relativ feuchtigkeitsresistent und eignet sich für moderne, natürliche Raumkonzepte. Optisch unterscheidet er sich angenehm vom klassischen Holz.

Nachteile

Bambusböden enthalten meist Leimverbindungen, deren Qualität stark variiert. Manche Produkte kommen aus Asien mit unklaren Umweltstandards. Abschleifbarkeit und Belastbarkeit hängen stark von der Verarbeitung ab.

Bodenfliesen

Vorteile

Fliesen sind äußerst robust, langlebig, hygienisch und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Hitze. Sie eignen sich hervorragend für Bad, Küche, Flur oder auch den Außenbereich. In Kombination mit Fußbodenheizung bieten sie angenehmen Wohnkomfort.

Nachteile

Fliesen wirken oft kalt und hart – sowohl akustisch als auch haptisch. Sie erfordern eine professionelle Verlegung und sind bei Stürzen oder herunterfallenden Gegenständen unforgiving. Zudem ist das Entfernen oder Austauschen aufwendig.

Furnierboden

Vorteile

Furnierboden verbindet die natürliche Optik von Holz mit einem günstigen Preis und geringer Aufbauhöhe. Er ist ressourcenschonend, leicht zu verlegen und bietet echtes Holzgefühl unter den Füßen.

Nachteile

Die Nutzschicht ist sehr dünn – einmal beschädigt, lässt sie sich nicht abschleifen. Der Boden ist daher weniger langlebig als Parkett und nicht für stark beanspruchte Räume geeignet.

Holzpflaster

Vorteile

Holzpflaster ist extrem robust und widerstandsfähig – ursprünglich für Werkstätten konzipiert, findet es heute auch im modernen Wohnbereich Anwendung. Es ist langlebig, abschleifbar und verleiht Räumen eine außergewöhnliche Optik.

Nachteile

Die hohe Aufbauhöhe erfordert sorgfältige Planung. Die rustikale Optik ist Geschmackssache und passt nicht zu jedem Einrichtungsstil. Auch die Verlegung ist aufwendiger als bei Fertigböden.

Kautschukboden

Vorteile

Kautschuk (Natur- oder Synthesekautschuk) ist elastisch, pflegeleicht, trittschalldämmend und rutschfest. Er eignet sich besonders für stark frequentierte Räume, ist hygienisch und wirkt gelenkschonend.

Nachteile

Kautschuk hat einen industriellen Look, der nicht in jeden Wohnstil passt. Der Preis ist höher als bei PVC oder Laminat. Je nach Produkt kann es zu Anfang zu Geruchsentwicklung kommen.

Korkboden

Vorteile

Korkboden wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen – einem nachwachsenden Rohstoff, der alle 9–12 Jahre ohne Fällen des Baumes geerntet werden kann. Dadurch ist er besonders umweltfreundlich und CO₂-neutral. Kork ist elastisch, fußwarm und angenehm weich, was ihn gelenkschonend und leise macht. Diese Eigenschaften machen ihn ideal für Wohn- und Schlafräume, Kinderzimmer sowie barrierefreie oder seniorengerechte Wohnungen. Moderne Korkböden sind in zahlreichen Designs erhältlich – von naturbelassen über farbig bis hin zu Holz- oder Steinoptik –, was sie auch optisch vielseitig einsetzbar macht.

Nachteile

Kork ist ein weiches Material und daher anfälliger für Druckstellen durch Möbel oder Absätze. Ohne Oberflächenversiegelung ist er empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, weshalb er in Küche oder Bad nur eingeschränkt einsetzbar ist. Zwar gibt es versiegelte Varianten, doch auch diese sind weniger feuchtigkeitsbeständig als Vinyl oder Fliesen. Zudem kann die UV-Beständigkeit je nach Qualität begrenzt sein – in hellen Räumen kann der Boden mit der Zeit ausbleichen. Der Preis liegt meist über Laminat, aber unter hochwertigem Parkett.

Laminat

Vorteile

Laminat ist eine kostengünstige Alternative zum Parkett und bietet eine große Auswahl an Dekoren in Holz-, Stein- oder Fliesenoptik. Es ist sehr pflegeleicht, kratzfest und dank Klicksystem einfach zu verlegen. Moderne Laminatböden verfügen zudem über gute Trittschalldämmung und UV-Beständigkeit.

Nachteile

Laminat besteht zum Großteil aus Holzwerkstoffen, ist aber im Gegensatz zu Parkett nicht abschleifbar. Bei eindringender Feuchtigkeit kann es aufquellen. Die Haptik ist kälter und härter als bei echtem Holz. Ohne geeignete Unterlage kann es außerdem laut wirken.

Parkettfußboden

Vorteile

Parkett ist ein echter Klassiker unter den Bodenbelägen. Es besteht aus massivem Holz oder mehreren Holzschichten (Mehrschichtparkett) und überzeugt durch seine natürliche Ausstrahlung und warme Haptik. Es reguliert das Raumklima, ist langlebig, mehrfach abschleifbar und damit sehr nachhaltig. Je nach Holzart und Oberflächenbehandlung ist es außerdem relativ pflegeleicht und wertsteigernd für Immobilien.

Nachteile

Die Anschaffungskosten sind im Vergleich zu anderen Belägen hoch. Parkett reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit und starke Temperaturschwankungen. Ohne fachgerechte Pflege kann es zu Kratzern oder Verfärbungen kommen. In stark frequentierten Bereichen empfiehlt sich ein besonders hartes Holz oder eine robuste Versiegelung.

PVC-Boden

Vorteile

PVC-Boden ist preisgünstig, strapazierfähig, wasserfest und leicht zu reinigen. Er eignet sich für Feuchträume, Küchen oder Nutzräume und ist in vielen Designs erhältlich. Rollenware ist zudem sehr schnell verlegt.

Nachteile

Optisch und haptisch wirkt PVC oft weniger hochwertig. Wie bei Vinyl gibt es ökologische und gesundheitliche Bedenken, insbesondere bei älteren oder minderwertigen Produkten. Die Lebensdauer ist zudem begrenzt im Vergleich zu langlebigen Alternativen wie Fliesen oder Parkett.

Sisalboden

Vorteile

Sisal ist ein reines Naturprodukt, antistatisch, klimaregulierend und besonders für Allergiker geeignet. Es ist robust und ideal für Wohn- und Schlafbereiche mit natürlicher Ausstrahlung.

Nachteile

Sisal ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und daher nicht für Küche oder Bad geeignet. Flecken lassen sich nur schwer entfernen. Außerdem fühlt sich Sisal relativ hart und rau an.

Teppichboden

Vorteile

Teppiche schaffen eine warme, weiche Atmosphäre und verbessern die Raumakustik erheblich. Besonders im Schlafzimmer oder Kinderzimmer sorgt Teppich für Behaglichkeit. Viele Varianten sind auch für Allergiker geeignet.

Nachteile

Teppichboden ist fleckenempfindlich und schwerer zu reinigen als glatte Beläge. Staub und Schmutz können sich tief in den Fasern absetzen. In feuchten Räumen ist er ungeeignet, da sich schnell Schimmel bilden kann.

Vinylboden

Vorteile

Vinylböden punkten mit ihrer hohen Strapazierfähigkeit, Wasserresistenz und Pflegeleichtigkeit. Sie sind angenehm fußwarm, leise und gut für Allergiker geeignet. Die Auswahl an realistischen Dekoren ist riesig. Selbst im Bad oder in der Küche lässt sich Vinyl problemlos verlegen.

Nachteile

Vinyl basiert meist auf PVC, was aus ökologischer Sicht kritisch ist – insbesondere bei Produkten ohne Prüfsiegel. Billigvarianten können gesundheitlich bedenkliche Weichmacher enthalten. Auch die Entsorgung gestaltet sich schwieriger als bei Naturböden.

Der ideale Fußbodenbelag

Der ideale Bodenbelag hängt von vielen Faktoren ab: Raumtyp, Beanspruchung, Designwunsch, Pflegeaufwand und Umweltbewusstsein. Während Fliesen in Bad und Küche dominieren, schaffen Parkett und Kork Gemütlichkeit im Wohnbereich. Wer es unkompliziert mag, greift zu Vinyl oder Laminat – wer es weich möchte, zu Teppich.

Tipp: Oft lohnt eine Kombination verschiedener Bodenarten – abgestimmt auf die jeweiligen Raumfunktionen.

Weiterführende Informationen finden Sie in unseren Blogartikeln!

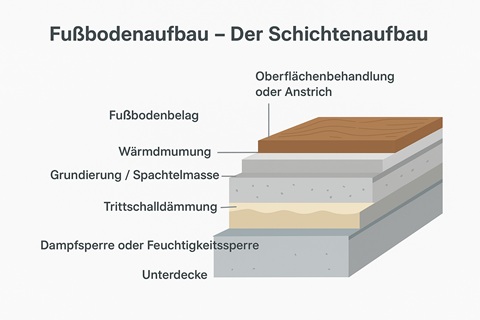

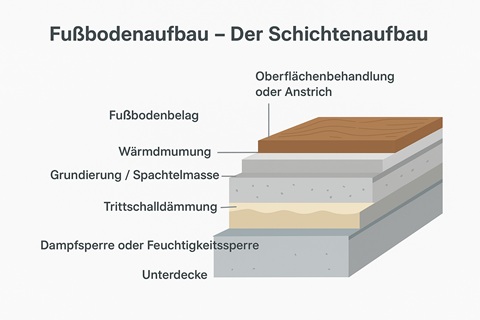

Ein gut geplanter Fußbodenaufbau ist entscheidend für Wohnkomfort, Langlebigkeit und Energieeffizienz eines Gebäudes. Ob Neubau, Sanierung oder Modernisierung – wer den Fußboden richtig plant, vermeidet spätere Probleme und spart langfristig Kosten. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über Aufbau, Materialien, Dämmungen, Estricharten, Fußbodenbeläge und Oberflächenbehandlungen. Von der Unterkonstruktion über Dämmung und Estrich bis hin zum fertigen Belag erfüllt jede Schicht eine wichtige Funktion. Wer den Aufbau und die Materialien kennt, kann Bau- oder Sanierungsprojekte gezielt und nachhaltig umsetzen.

Der grundsätzliche Aufbau eines Fußbodens

Ein moderner Fußboden besteht in der Regel aus mehreren Schichten, die zusammenarbeiten, um Stabilität, Wärmedämmung, Schallschutz und eine ansprechende Optik zu gewährleisten. Von unten nach oben betrachtet beginnt der Aufbau mit der tragenden Unterdecke, gefolgt von einer eventuellen Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Estrich und abschließend dem sichtbaren Bodenbelag. In manchen Fällen kommen zusätzlich Spachtelmassen oder Oberflächenbeschichtungen zum Einsatz.

Die Schichten im Überblick:

- Rohdecke oder Untergrund

- Dampfsperre oder Feuchtigkeitssperre

- Trittschalldämmung

- Wärmedämmung

- Estrich

- Grundierung / Spachtelmasse

- Fußbodenbelag

- Oberflächenbehandlung oder Anstrich

Je nach Gebäudeart, Nutzung und energetischen Anforderungen kann der Aufbau variieren.

Der Aufbau des Fußbodens beginnt mit der Unterdecke. Dabei sind im fortschrittlichen Hausbau einige wichtige Merkmale zu beachten. Die Unterdecke muss ausreichend tragsicher, fest, trocken und ohne Risse gefertigt werden. Der tragende Untergrund des Fußbodens darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder ähnliches aufweisen, da diese sonst zu Schallbrücken und Schwankungen in der Estrichdicke führen können. Die Fugen müssen vollkantig sein, eine gleichmäßige Breite aufweisen und geradlinig verlaufen.

Vor dem Einbau des Estrichs müssen im Fußboden Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser hergestellt werden.

Zum richtigen Aufbau des Fußbodens benutzt man beim heutigen Hausbau verschiedene Spachtelmassen. Es gibt Ausgleichsspachtelmassen , Glättmassen, Füllmassen, Nivelliermassen und Feinspachtelmassen.

Spachtelmassen bereiten den Untergrund des Fußbodens für die vorgesehenen Bodenbeläge oder Beschichtungen vor, damit der Grund eben, fest und saugfähig ist. Die Herstellung der Spachtelmassen erfolgt auf der Basis von Bindemitteln wie Kalziumsulfat und Zement.

Das Aufbringen des Estrichs auf den Fußboden kann nun unter Berücksichtigung der einzelnen Estricharten beginnen. Estricharten kann man nach der Konstruktion, Einbauweise, Nutzung oder nach der Art des verwendeten Bindemittels einteilen.

Als Bindemittel werden Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich und Kunstharzestrich im Hausbau eingesetzt.

Nach der Konstruktion werden die Estriche in den schwimmenden Estrich, den Verbundestrich und den Estrich auf Trennschicht eingeteilt. Es gibt für besondere Anforderungen beim Hausbau noch spezielle Estriche, wie rutschhemmende oder elektrische Strahlungen ableitende Estriche.

Heute kommt für Fußböden im Wohnbereich regelmäßig der schwimmende Estrich zum Einsatz.

Die Unterdecke – Fundament für alle weiteren Schichten

Die Unterdecke, auch Rohdecke genannt, trägt den gesamten Fußbodenaufbau. Sie kann aus Stahlbeton, Holz oder Fertigteilkonstruktionen bestehen. Betonunterdecken sind heute Standard im Neubau, während Holzbalkendecken vor allem in Altbauten und Fachwerkhäusern zu finden sind. Eine saubere, tragfähige und möglichst ebene Unterdecke ist die Voraussetzung für einen stabilen und langlebigen Bodenaufbau.

Die Unterdecke (Rohdecke) trägt alle nachfolgenden Schichten. Sie kann aus:

- Beton (z. B. Stahlbetondecken im Neubau)

- Holzbalken (in Altbauten oder Fachwerkhäusern)

- Fertigteilen (z. B. Filigrandecken)

bestehen.

Spachtelmassen – für perfekte Ebenheit

Bevor ein Bodenbelag verlegt werden kann, muss die Oberfläche eben sein. Hier kommen Spachtelmassen ins Spiel. Sie gleichen kleine Unebenheiten aus, schaffen eine glatte Fläche und sorgen für eine bessere Haftung des Belags. Zementgebundene Spachtelmassen sind besonders feuchtigkeitsbeständig und eignen sich für Bäder oder Küchen. Gipsgebundene Spachtelmassen sind ideal für trockene Wohnräume, während Schnellspachtel bei engen Bauzeiten Vorteile bietet.

Arten von Spachtelmassen:

- Zementgebundene Spachtelmasse (feuchtigkeitsbeständig, z. B. für Badezimmer)

- Gipsgebundene Spachtelmasse (für trockene Innenräume)

- Schnellspachtel (bei knappen Bauzeiten)

Der Estrich – tragende Schicht und Wärmespeicher

Estrich ist eine fest verlegte, tragende Schicht, die auf der Dämmung oder direkt auf der Rohdecke aufgebracht wird. Er verteilt Lasten gleichmäßig, dient als Untergrund für den Bodenbelag und kann als Wärmespeicher fungieren, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Je nach Bauvorhaben kommen verschiedene Estricharten zum Einsatz.

Wichtige Estricharten (alphabetisch) für den Hausbau im Überblick

Anhydritestrich (CA)

Sehr ebene Oberfläche, gut verarbeitbar, jedoch nicht für dauerfeuchte Bereiche geeignet.

Asphaltestrich (AS)

Fugenlos, elastisch und mit guter Trittschalldämmung.

Bitu-Terrazzo Estrich

äußerst strapazierfähig, fußwarm und gelenkschonend

Fließestrich (CA)

eignet sich besonders gut für große Flächen, da er sich leicht verteilen lässt

Gussasphaltestrich (AS)

hohe Dichtigkeit gegenüber Wasserdampfdiffusion Heizestrich – leitet die Wärme der Fußbodenheizung gut und verteielt sie gleichmäßig

Kalziumsulfatestrich

ist spannungsarm und formbeständig, sowie in der Regel frei von Rissen

Kunstharzestrich

ist schnell aushärtend und äußerst widerstandsfähig gegenüber chemischen Belastungen

Leichtestrich

enthält Zuschläge wie Blähton, Perlite oder Polystyrolkugeln

Magnesiaestrich (MA)

Guter Schallschutz, jedoch empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.

Terrazzo-Estrich

Zuschläge können, je nach geplantem Verwendungszeck, Keramikteile, Glas und sogar Perlmutt sein

Trockenestrich

Schnelle Montage, ideal bei Sanierungen oder Holzbalkendecken.

Zementestrich (CT)

Robust, feuchtigkeitsbeständig und universell einsetzbar.

Zement-Fließestrich (CT)

Die Vorteile vom Zement–Fließestrich liegen in der Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit begründet

Eine ausführliche Beschreibung aller Estricharten finden Sie in unserem Artikel Estricharten für den Hausbau.

Trittschalldämmung – für mehr Ruhe im Haus

Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen und sorgt für ein angenehmes Wohnklima. Sie wird meist direkt unter dem Estrich verlegt. Als Trittschalldämmstoffe für den Fußboden können Schaumkunststoffe oder Faserdämmstoffe verwendet werden. Gängige Materialien sind Mineralwolle, Polyethylen- oder Polyurethanschaum, Holzfaserplatten oder Kork. Die Wahl hängt von den gewünschten Schalldämmwerten und der Aufbauhöhe ab.

Fußboden-Wärmedämmung – Energie sparen von unten

Eine effektive Wärmedämmung im Fußbodenaufbau verhindert, dass Heizenergie nach unten entweicht. Besonders im Erdgeschoss oder über unbeheizten Kellern ist sie unverzichtbar. Häufig eingesetzte Dämmstoffe sind EPS (Styropor), XPS (extrudiertes Polystyrol), Mineralwolle oder ökologische Alternativen wie Holzfaserplatten. Oft wird Wärmedämmung mit Trittschalldämmung kombiniert, um beide Funktionen zu erfüllen.

Beliebte Materialien der Wärmedämmungen für den Fußboden sind:

- EPS (Styropor)

- XPS (extrudiertes Polystyrol)

- Mineralwolle

- Holzfaserplatten

Fußbodenbeläge – die sichtbare Oberfläche

Der Fußbodenbelag bestimmt nicht nur die Optik eines Raums, sondern auch dessen Haptik, Akustik und Pflegeaufwand.

Zu den beliebtesten Belägen zählen:

- Parkett: Natürlich, warm und langlebig.

- Laminat: Pflegeleicht, preisgünstig und in vielen Designs erhältlich.

- Vinyl und PVC: Feuchtigkeitsbeständig und vielseitig einsetzbar.

- Teppichboden: Weich, warm und schalldämmend.

- Fliesen: Robust, hygienisch und ideal für Feuchträume.

Die Auswahl richtet sich nach Raumnutzung, Budget und optischen Vorlieben.

Anstriche und Oberflächenbeschichtungen – Schutz und Gestaltung

Nicht jeder Fußboden erhält einen Belag. In Werkstätten, Kellern oder Industriehallen werden Böden oft gestrichen oder versiegelt. Bodenanstriche binden Staub, schützen vor Feuchtigkeit und Chemikalien und können farblich gestaltet werden. Hier kommen spezielle Betonfarben oder Epoxidharzbeschichtungen zum Einsatz.

Warum ein guter Fußbodenaufbau wichtig ist

Ein fachgerechter Fußbodenaufbau ist mehr als nur ein schöner Belag. Er vereint Stabilität, Wärme- und Schalldämmung sowie Langlebigkeit. Wer jede Schicht aufeinander abstimmt und hochwertige Materialien wählt, profitiert über Jahre hinweg von einem komfortablen, energieeffizienten und optisch ansprechenden Boden.

Quelle: Tipps24-Netzwerk – HR

Foto: Pixelio / Rainer Sturm