Garagenplanung - alles, was Bauherren wissen sollten

Die Grundüberlegungen bei der Garagenplanung müssen sich mit der Größe der Garage, den Fundamenten, der Bauweise, dem Material, der Dachform und –art, der Entwässerung und dem Garagentor befassen. Letztendlich muss dann das Ergebnis dieser Planung auch noch finanziell realisierbar sein. Hier im Ratgeber Anbau Garagen zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben und worauf Sie besonders achten müssen.

Eine Garage ist weit mehr als nur ein sicherer Abstellplatz für das Auto. Sie schützt vor Witterung, steigert den Wert der Immobilie und bietet zusätzlichen Stauraum für Fahrräder, Werkzeuge oder Gartengeräte. Doch bevor der erste Spatenstich gesetzt wird, sollte die Garagenplanung gut durchdacht sein. Von der grundsätzlichen Frage, ob es eine Einzelgarage oder eine Doppelgarage sein muss, über die baurechtlichen Voraussetzungen der Wahl des Standorts bis hin zur Ausstattung gibt es einiges zu berücksichtigen.

1. Warum eine Garage bauen?

Eine Garage ist nicht nur praktisch, sondern bringt gleich mehrere Vorteile mit sich:

Schutz vor Witterung: Auto, Motorrad oder E-Bike sind vor Regen, Hagel, Schnee und starker Sonneneinstrahlung sicher.

Mehr Sicherheit: Einbruch- und Diebstahlschutz sind höher als bei einem Carport oder Stellplatz.

Wertsteigerung der Immobilie: Häuser mit Garage sind auf dem Immobilienmarkt oft attraktiver.

Zusatzfläche: Lagermöglichkeiten für Gartengeräte, Werkzeuge oder auch als kleine Werkstatt.

2. Rechtliche Grundlagen und Genehmigungen

Bevor die Garagenplanung startet, müssen die baurechtlichen Vorschriften geklärt werden:

Baugenehmigung: In den meisten Bundesländern ist für den Bau von Garagen eine Baugenehmigung erforderlich, teilweise gibt es vereinfachte Verfahren.

Abstandsflächen: Meist muss ein Mindestabstand zum Nachbargrundstück eingehalten werden – es sei denn, die Garage wird direkt an die Grenze gebaut (Grenzgarage).

Bauordnung: Jede Landesbauordnung schreibt bestimmte Maße, Brandschutzauflagen und Zufahrtsregelungen vor.

Gestaltungssatzung: Manche Gemeinden geben Farben, Materialien oder Dachformen vor.

? Tipp: Schon vor der Planung beim Bauamt nach den genauen Bestimmungen erkundigen.

3. Standortwahl, Maße und Zufahrt

Die Garage als Teil der Außenanlage sollte sich harmonisch ins Grundstück einfügen und gleichzeitig gut erreichbar sein.

Nähe zum Haus: Ein direkter Zugang ins Haus ist komfortabel.

Zufahrt: Die Einfahrt sollte breit genug sein und ein bequemes Rangieren ermöglichen.

Ausrichtung: Idealerweise so geplant, dass Schnee, Wind oder Laub die Einfahrt nicht unnötig belasten.

Maße und Durchfahrtshöhen

Die Standardmaße reichen oft nicht aus, wenn größere Fahrzeuge wie SUVs, Transporter oder E-Autos mit Dachbox genutzt werden. Empfehlenswert sind:

- Durchfahrtsbreite: mindestens 2,50 m, komfortabel 2,75–3,00 m.

- Durchfahrtshöhe: mindestens 2,10 m, besser 2,25–2,40 m (zukunftssicher für SUVs oder Elektro-Ladeinfrastruktur).

- Länge: mindestens 6 m, komfortabel 7–8 m, wenn Stauraum oder eine Werkbank eingeplant sind.

4. Fundament und Entwässerung

Wenn man eine Garage bauen will, ist eine solide Basis durch eine Bodenplatte oder ein Fundament entscheidend für die Langlebigkeit der Garage.

Fundament/Bodenplatte

In der Regel wird eine durchgehende Stahlbeton-Bodenplatte gegossen. Sie muss frostsicher gegründet und ggf. verstärkt werden, wenn die Garage als Werkstatt genutzt wird oder schwere Fahrzeuge abgestellt werden. Bei Fertiggaragen wird meist ein ebenes Fundament benötigt, teilweise auch Punktfundamente.

Entwässerung bei der Garagenplanung beachten!

Um stehendes Wasser zu vermeiden, ist ein Gefälle von 1–2 % zum Garagentor hin wichtig. Eine Entwässerungsrinne vor dem Tor leitet Regen- und Schmelzwasser sicher ab. In geschlossenen Garagen ist oft ein Bodenablauf mit Anschluss an die Kanalisation vorgeschrieben – die jeweiligen Vorschriften variieren je nach Bundesland.

Bei einem Giebeldach ist die Entwässerung über die Dachrinnen durchzuführen. Wenn man aber eine Regenwassernutzungsanlage betreibt, dann sollte auch die Entwässerung der Garage über diese Anlage geleitet werden. Sofern baurechtlich zugelassen, werden Garagen, speziell Flachdach- Fertiggaragen, so angelegt, dass sie ein Gefälle nach hinten haben, von wo das Wasser über eine Abtropfkante am Dachblech abtropft und im Erdreich versickert. Weitere Möglichkeiten bestehen durch Anbringung der Regenrinnen im Inneren der Garage oder über einen mit einem Laubfangsieb versehenen Dachgully und einem innenliegenden Kunststoff-Abflussrohr in einer Ecke der Garage, durch die das Wasser durch den Boden zum Kanal oder durch die Seitenwand zur Wasserversickerung geführt wird.

5. Bauarten von Garagen

Es gibt verschiedene Bauweisen, die jeweils Vor- und Nachteile haben:

Massivgarage (gemauerte Garage oder Betongarage)

Sehr langlebig, gute Wärmedämmung.

Flexible Gestaltung möglich.

Höherer Bauaufwand und Kosten.

Fertiggarage (Beton, Stahl oder Holz)

Schnell aufgebaut, oft günstiger.

Standardisierte Maße und Designs.

Weniger flexibel bei individuellen Anpassungen.

Holzgarage

Natürliches Erscheinungsbild, gute Ökobilanz.

Benötigt regelmäßige Pflege (Schutzanstriche).

6. Dachformen und Gestaltung

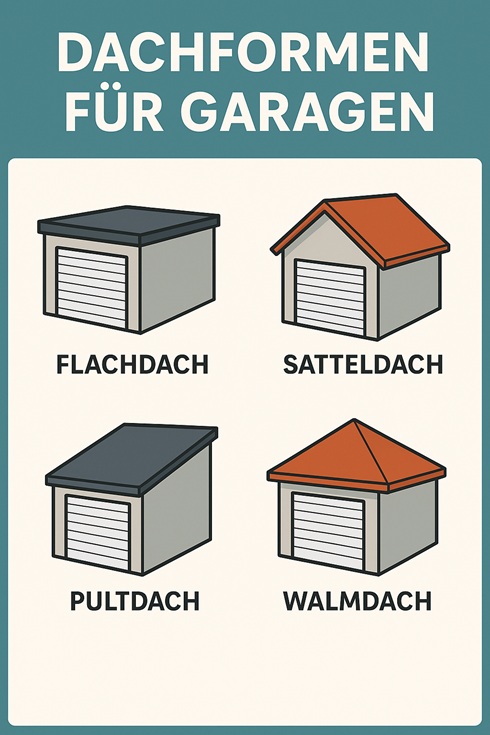

Das Garagendach sollte bei der Planung so berücksichtigt werden, dass es einerseits in die bestehende Umgebung (Hauptgebäude) passt, andererseits jedoch auch als Solardach oder Gründach den ökologischen Ansprüchen gerecht werden kann. Grundsätzlich sind alle Dachformen für den Garagen- Anbau möglich, Giebeldach, Flachdach, Walmdach, erlaubt ist, was gefällt oder laut Bebauungsplan vorgeschrieben ist.

Die Dachform beeinflusst auch Funktion und Optik:

- Flachdach: modern, kostengünstig, oft als Begrünungs- oder Solardach nutzbar.

- Satteldach: harmonisch zum Wohnhaus, zusätzlicher Stauraum unter dem Dach.

- Pultdach: einfache Bauweise, ideal für Photovoltaik.

- Walmdach: klassischer Look, kann zum Haus passend geliefert werden

7. Garagentore und Technik

Bei der Planung der Garage sind auch die Garagentore und gegebenenfalls Garagentüren nach Anzahl und Größe und nach ihren technischen Möglichkeiten einzuplanen. Zu den technischen Aspekten gehört zuallererst die Sicherheit gegen Aufbrechen und ein Automatiksystem, das eine komfortable Öffnung und Schließung der Tore gewährleistet. Hier spielen auch die Garagentorantriebe eine entscheidende Rolle. Als Garagentor- Formen stehen Deckensektionaltore, Seitensektionaltore, Rolltore und Schwingtore zur Auswahl.

- Schwingtor: klassisch, günstig, benötigt aber viel Platz.

- Sektionaltor: platzsparend, komfortabel, sehr beliebt.

- Rolltor: läuft wie ein Rollladen nach oben, ideal bei wenig Platz.

- Flügeltor: nach außen öffnend, platzsparend

Extras:

elektrischer Garagentorantrieb für Komfort.

Smart-Home-Anbindung für Steuerung per App.

Sicherheitsfeatures wie Einbruchschutz oder Lichtschranken.

8. Ausstattung und Nutzungsmöglichkeiten

Eine Garage kann mehr als nur Abstellraum sein:

Stromanschluss für E-Auto-Ladestation, Licht oder Werkzeuge.

Wasseranschluss zum Autowaschen oder für Gartenarbeiten.

Regalsysteme und Schränke zur optimalen Raumnutzung.

Werkstattbereich für Hobby-Schrauber.

9. Kosten einer Garage

Die Preise variieren stark:

Fertiggarage aus Beton oder Stahl: ab ca. 7.000–12.000 €

Massivgarage: ca. 15.000–25.000 € (je nach Größe und Ausstattung)

Holzgarage: ab ca. 5.000 € möglich, Pflegekosten beachten

Zusatzkosten entstehen durch:

Fundament und Bodenplatte

Elektro- und Wasseranschlüsse

Torantrieb und Dämmung

Entwässerungseinrichtungen

Letztendlich muss man sich an seinem Budget orientieren und daher alle gegebenen Alternativen im Bereich Garagen und Carports in die Überlegungen einbeziehen.

Eine gute Planung zahlt sich aus

Wer beim Garagenbau von Anfang an rechtliche Vorgaben, Standort, Maße, Fundament, Entwässerung und Ausstattung berücksichtigt, vermeidet spätere Probleme und Mehrkosten. Ob funktional-schlicht oder architektonisch integriert – eine gut geplante Garage steigert Komfort, Sicherheit und den Wert deiner Immobilie.

Quelle: Tipps24-Netzwerk – HR

Grafik: Designed by Freepik