Bambus-Fußboden: Wie auch die anderen Naturböden ist der Bambusboden aufgrund seiner Eigenschaften und Verwertungsmöglichkeiten für den ökologisch verantwortungsvollen Hausbau auch für den Fußboden u.a. als Bambusparkett vielfältig einsetzbar.

Bambus-Fußbodenbeläge erfreuen sich wachsender Beliebtheit – nicht nur wegen ihrer natürlichen Ästhetik, sondern auch aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit und Strapazierfähigkeit. In dieser Übersicht erfahren Sie alles Wichtige über Bambus als Material, seine Eigenschaften, Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und Pflegehinweise.

Was ist Bambus?

Bambus ist ein natürlicher, schnell nachwachsender, hoch qualitativer Rohstoff für die Herstellung von Bambus Bodenbelägen. Bambus ist giftfrei, er benötigt keine Schädlingsbekämpfungsmittel. Dazu ist Bambus ein umweltfreundlicher biologischer Rohstoff, der mit einem Wachstum von 30 cm pro Tag ein Vielfaches dessen an Biomasse erzeugt, was Laub- oder Nadelhölzer in der Regel produzieren können. Nach nur 3–5 Jahren ist Bambus erntereif – deutlich schneller als herkömmliche Bäume.

Bambus ist eine rasant wachsende Grasart, die in tropischen und subtropischen Regionen Asiens, Afrikas und Südamerikas gedeiht. Trotz seiner botanischen Einordnung als Gras besitzt Bambus eine beeindruckende Holzhärte.

Eigenschaften von Bambus

Hohe Härte und Dichte

Einige Bambusarten sind härter als Eiche oder Ahorn. Je nach Herstellungsverfahren kann die Dichte sogar noch gesteigert werden.

Elastizität und Stabilität

Bambus ist flexibel, aber formstabil – ideal für Fußböden mit hoher Beanspruchung.

Geringe Ausdehnung

Bambusböden neigen weniger zum Quellen oder Schwinden als manche Hölzer.

Einzigartige Maserung

Die natürliche Textur sorgt für ein elegantes, ruhiges Erscheinungsbild.

Vorteile von Bambus als Bodenbelag

✅ Nachhaltigkeit: Bambus wächst extrem schnell nach und bindet dabei große Mengen CO₂.

✅ Langlebigkeit: Bei richtiger Pflege hält Bambusboden Jahrzehnte.

✅ Allergikerfreundlich: Die glatte Oberfläche bindet kaum Staub oder Allergene.

✅ Pflegeleicht: Einfaches Fegen, Staubsaugen oder nebelfeuchtes Wischen reicht.

✅ Vielseitige Optik: Von hell über karamellisiert bis dunkel – für jeden Stil geeignet.

✅ Gutes Raumklima: Bambus reguliert Feuchtigkeit auf natürliche Weise.

Eignung als Fußboden

Was zeichnet einen Bambus Bodenbelag für den Einsatz beim Hausbau aus? Es sind die für einen Fußboden hervorragenden Eigenschaften von Härte, Formstabilität und Farbe.

Bambus eignet sich hervorragend für Wohnräume, Flure, Schlafzimmer und Büros. Auch in Küchen kann er verlegt werden – bei guter Versiegelung. Für Feuchträume (z. B. Badezimmer) ist Bambus nur bedingt geeignet, da stehende Nässe schaden kann.

Härte und Formstabilität

Zuerst ist die Härte des Bambusbodens zu erwähnen. Ein Bambusboden besitzt eine imponierende Oberflächenhärte, die zusätzlich eine besondere Strapazierfähigkeit aufweist. Ein Bambusboden ist rund 30% härter als ein normaler Holzboden und sogar wesentlich härter als der als besonders hart geltende Fußboden der roten Eiche.

Härtegrad

Vertikal oder horizontal verpresster Bambus erreicht ähnliche Werte wie Harthölzer. Strandbambus (Strand Woven Bamboo) ist sogar härter als Eiche und ideal für stark frequentierte Bereiche.

Formstabilität

Dank geringer Quell- und Schwindwerte bleibt Bambus in Form, auch bei wechselnden Raumklimata. Die Formstabilität von Bambusböden ist als besonders gut anzusehen. Neben der extrem hohen Abriebfestigkeit zeichnet sich der Bambusboden dadurch aus, daß er seine Form auch unter äußerst ungünstigen Witterungsbedingungen behält. Veränderungen der Luftfeuchtigkeit machen ihm überhaupt nichts aus.

Nachhaltigkeit von Bambusböden

Durch mittlerweile auch in den „unterentwickelten“ Staaten kontrollierten Plantagen-Anbau und Ernte nach forstwirtschaftlichen Kriterien bleibt das ökologische Gleichgewicht erhalten und kein tropischer Regenwald muss für einen Fußboden aus Bambus zerstört werden.

Ein Bambusboden ist der einzige Fußbodenbelag aus Hartholz, für den kein einziger Baum gefällt werden muß. Botanisch gesehen gehört Bambus nämlich zu den Gräsern. Seine chemische Zusammensetzung identifiziert Bambus aber auf jeden Fall als Holz, denn er besteht zu 70% aus Zellulose und zu 25% aus Lignin.

Bambus ist eine der nachhaltigsten Ressourcen weltweit:

- Kurze Wachstumszeit (3–5 Jahre)

- Regenerative Ernte – die Pflanze stirbt nach dem Schneiden nicht ab

- Geringer Pestizid- und Düngerbedarf

- CO₂-Speicher – ideal für klimabewusstes Bauen

- Recyclingfähig und biologisch abbaubar

Tipp: Achten Sie beim Kauf auf FSC®-Zertifizierung oder andere Nachhaltigkeitssiegel.

Arten von Bambusböden

Bambusböden gibt es in unterschiedlichen Aufbauformen und Designs. Je nach Herstellungsverfahren, Aufbau und Verarbeitung unterscheiden sich Optik, Härtegrad, Stabilität und Preis. Hier findest du einen Überblick über die wichtigsten Typen:

1. Horizontal verpresster Bambusboden (Flachbambus)

Herstellung:

Die Bambusstämme werden der Länge nach in Streifen gespalten, entgratet und nebeneinander flach (horizontal) verleimt und gepresst.

Optik:

Sichtbare Bambusknoten („Nodien“) geben eine typische, natürliche Struktur.

Sanfte, harmonische Maserung.

Eigenschaften:

Mittelharte Oberfläche

Gute Formstabilität

Warme, organische Wirkung

Einsatzbereiche:

Wohn- und Schlafbereiche, wenig beanspruchte Räume

2. Vertikal verpresster Bambusboden (Hochkantbambus)

Herstellung:

Die Bambusstreifen werden aufrecht (hochkant) nebeneinander verklebt und gepresst.

Optik:

Feinere, gleichmäßigere Maserung

Kaum sichtbare Knoten

Moderne, ruhige Flächenwirkung

Eigenschaften:

Etwas härter als horizontaler Bambus

Sehr gute Formstabilität

Geringere Fugenbildung

Einsatzbereiche:

Ideal für moderne Innenräume, Flure, Büros

3. Strandbambus (Strand Woven Bamboo / Faserbambus)

Herstellung:

Bambusfasern werden unter hohem Druck und mit Harzen verpresst. Dabei entsteht ein extrem dichter und robuster Verbundstoff.

Optik:

Sehr dicht, fast holzartig

Gleichmäßige Struktur oder rustikale Textur je nach Ausführung

In hellen bis dunklen Farbtönen erhältlich

Eigenschaften:

Extrem hart (härter als Eiche)

Hohe Druck- und Stoßfestigkeit

Besonders langlebig

Einsatzbereiche:

Stark frequentierte Räume, Flure, Treppen, Gewerbebereich, haustierfreundlich

4. Massivbambus

Aufbau:

Vollständig aus Bambus bestehend – keine Trägerschicht. In horizontaler, vertikaler oder strandgepresster Variante erhältlich.

Vorteile:

Sehr stabil

Langlebig und renovierbar (abschleifbar)

Natürliches Raumklima

Nachteile:

Reagiert etwas stärker auf Feuchtigkeitsschwankungen

Fachgerechte Verlegung wichtig (meist verklebt)

Einsatzbereiche:

Wohnräume, mit Erfahrung auch Küche oder Büro

5. Mehrschicht-Bambusparkett (Fertigparkett)

Aufbau:

Decklage aus Bambus (2–4 mm)

Trägerplatte aus Sperrholz oder HDF

Oft mit Klicksystem zur einfachen Verlegung

Vorteile:

Formstabil

Einfach zu verlegen (auch schwimmend)

Für Fußbodenheizung geeignet (je nach Produkt)

Nachteile:

Nur bedingt abschleifbar (je nach Nutzschichtdicke)

Einsatzbereiche:

Wohnräume, Mietwohnungen, Renovierungen, Fußbodenheizung

6. Bambus-Terrassendielen (Outdoor-Bodenbelag)

Besonderheit:

Für den Außenbereich speziell behandelt (thermisch modifiziert oder mit UV- und Feuchteschutz imprägniert)

Eigenschaften:

Wetterfest, formstabil

Rutschfest, langlebig

Ökologisch attraktive Alternative zu Tropenholz

Einsatzbereiche:

Terrassen, Balkone, Gartenwege

Farbvarianten und Oberflächenbehandlung

Die ursprüngliche Farbe des Bambusbodens ist in den hellen Bereichen zu finden. Die Farbgebungen können verschiedene Ursachen haben; sie sind abhängig von der jeweiligen Bambussorte, dem Gebiet, in dem der Bambus wächst, von der Bodenbeschaffenheit, seiner Wuchsqualität, dem Alter des Bambus und von der Erntezeit.

Natur: Heller Ton, kaum verändert

Karamellisiert: Durch Hitzebehandlung dunkler (Zucker im Bambus karamellisiert)

Gefärbt / Gebeizt: In vielen Designfarben erhältlich (Anthrazit, Grau, Nussbaum etc.)

Geölt: Natürlich-matte Oberfläche, atmungsaktiv

Lackiert: Glatte, strapazierfähige Oberfläche, pflegeleicht

Pflege von Bambusböden

- Regelmäßige Reinigung: Staubsaugen, Fegen oder nebelfeuchtes Wischen

- Keine aggressiven Reiniger verwenden

- Filzgleiter unter Möbeln beugen Kratzern vor

- Raumklima beachten: Ideal sind 18–24 °C bei 40–60 % Luftfeuchtigkeit

- Nachölen (bei geölten Böden): Je nach Nutzung alle paar Jahre

Bambusboden und Feng Shui

Bambus steht in der fernöstlichen Philosophie für Wachstum, Flexibilität und Ausgeglichenheit. Ein Bambusboden bringt:

natürliche Ruhe und Harmonie ins Zuhause

Erdung und Stabilität durch das Material

gute Qi-Zirkulation durch klare Strukturen und Maserung

Der Einsatz von Bambus im Wohnbereich verstärkt die natürliche Harmonie zwischen Mensch und Umgebung. Der Chinese sagt über den Bambus: "Bambus lacht“. In einem Feng Shui – Haus gehört der Einsatz von Bambus zum Pflichtprogramm. Ideal für Menschen, die Wert auf energetisches Wohlbefinden legen.

Fazit: Lohnt sich ein Bambusboden?

Ja – Bambus ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischen Harthölzern. Wer einen ästhetischen, robusten und ökologisch sinnvollen Bodenbelag sucht, findet in Bambus eine zukunftsfähige Lösung.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist Bambusboden für Haustiere geeignet?

Ja, besonders Strandbambus ist sehr kratzfest.

Kann Bambus auf Fußbodenheizung verlegt werden?

Ja, sofern vom Hersteller freigegeben und fachgerecht verlegt.

Wie lange hält ein Bambusboden?

Mit guter Pflege 20–30 Jahre oder länger.

Ist Bambus ein echtes Holz?

Nein, botanisch ist es ein Gras – besitzt aber holzähnliche Eigenschaften.

Quelle: Tipps24-Netzwerk - HR

Foto: Pixabay / IGlobalWeb

Fußbodenbeläge aus Kautschuk sind extrem widerstandsfähig und werden beim Hausbau auch häufig im Außenbereich eingesetzt. Alle Arten der Kautschukböden gibt es als Bahnen und Platten, die vollflächig verklebt werden.

Was ist ein Kautschukboden?

Kautschukboden ist ein elastischer, strapazierfähiger und komfortabler Naturbodenbelag, der aus Natur- oder Synthesekautschuk gefertigt wird. Dank seiner hohen Belastbarkeit, Rutschhemmung und Pflegeleichtigkeit findet er Einsatz in privaten Wohnräumen, gewerblichen Objekten und Außenbereichen wie Terrassen und Balkonen.

Das Grundmaterial für den Kautschukboden besteht in der Regel aus Recycling-Kautschuk, der zu einem Granulat verarbeitet wird. Zusammen mit Kautschukfasern und Polyurethan als eingefärbtem Bindemittel werden Kautschukböden, meist als Platten, hergestellt. Das Grundmaterial, der Kautschuk, die Bindemittel und Farbstoffe müssen völlig giftfrei sein, was bei einem Naturprodukt ja auch vorausgesetzt wird.

Herstellung von Kautschukboden – vom Rohstoff zum fertigen Belag

Natürlicher vs. synthetischer Kautschuk

Naturkautschuk – gewonnen aus dem Latexsaft des Kautschukbaums (Hevea brasiliensis).

Synthetischer Kautschuk – z. B. EPDM oder SBR, hergestellt aus Erdölprodukten, besonders witterungsbeständig.

Produktionsprozess

1. Rohstoffmischung mit Pigmenten, Füllstoffen und Weichmachern

2. Formung durch Kalandrieren oder Pressen

3. Vulkanisation für Elastizität und Formstabilität

4. Oberflächenstruktur für Rutschhemmung

5. Zuschnitt in Fliesen, Platten oder Bahnen

Einsatzmöglichkeiten beim Hausbau

Ein Kautschukboden ist beim Hausbau wieder in. Der altbekannte Rohstoff hält immer mehr Einzug auch für den Fußboden im Wohnbereich. Durch seine enorme Elastizität, Trittschalldämmung und Robustheit ist er ein vorbildlicher Fußbodenbelag für stark beanspruchte Räume. Für Küche und Badezimmer ist ein Kautschukboden wegen seiner schmutz- und bakterienabweisenden Eigenschaften die ideale Lösung.

Kautschukboden ist durch seine Robustheit, Elastizität und Witterungsbeständigkeit in fast allen Bereichen eines Hauses nutzbar – vom Wohnzimmer bis zur Terrasse. Je nach Ausführung eignet er sich für Innenräume, Außenbereiche oder Übergangszonen wie Wintergärten und Eingangsbereiche.

Ein Kautschuk-Fußboden ist sehr strapazierfähig und bei kurzzeitiger Einwirkung auch unempfindlich gegen Zigarettenglut, Säure, Laugen, Fette und Öle. Er ist außerdem aufgrund seiner geschlossenen Oberfläche schmutzabweisend und besonders pflegeleicht.

Die hohe Rohdichte des Kautschukbodens und die bekannte Elastizität von Kautschuk sorgen für eine hervorragende Trittschalldämmung, für ein angenehm weiches, federndes Begehen des Belags und nicht zuletzt für eine hohe Rutschfestigkeit, weshalb er auch für den Einsatz als Fußboden im Badbereich gern genommen wird.

Ein Kautschukboden ist antistatisch und wirkt bakterienabweisend. Er ist schwer entflammbar und gibt im Brandfall keine toxischen Brandgase oder Rauch ab, für den Brandschutz beim Hausbau eine optimale Eigenschaft.

Kautschukboden im Innenbereich

Wohn- und Aufenthaltsräume

Vorteile: Angenehm fußwarm, gelenkschonend, reduziert Trittschall.

Typische Nutzung: Kinderzimmer, Wohnzimmer, Hobbyräume.

Designvielfalt: In Uni-Farben, Marmorierungen oder modernen Mustern erhältlich.

Küchen und Essbereiche

Vorteile: Fett- und fleckenresistent, rutschhemmend auch bei Flüssigkeiten.

Einsatz-Tipp: Besonders in offenen Wohnküchen sinnvoll, da er Schall dämpft und optisch nahtlos ins Wohnumfeld integriert werden kann.

Badezimmer und Wellnessbereiche

Vorteile: Feuchtigkeits- und schimmelresistent, leicht zu reinigen.

Hinweis: Spezielle rutschfeste Oberflächenstrukturen erhöhen die Sicherheit.

Treppen und Flure

Vorteile: Hohe Rutschhemmung, minimierte Stolpergefahr, strapazierfähig bei hoher Begehungsfrequenz.

Praxisbeispiel: In Mehrfamilienhäusern als langlebige und pflegeleichte Alternative zu Teppich oder Holz.

Kautschukboden im Außenbereich

Terrassen und Balkone

Auf Terrassen und Balkonen ist der Kautschukboden wegen seiner Wärme und seiner weichen Konsistenz ein beliebter Bodenbelag. Frostschäden gibt es aufgrund der Materialeigenschaften beim Kautschukboden nicht.

Vorteile: UV- und witterungsbeständig, keine Splitterbildung, angenehm barfuß begehbar.

Besonderheit: Drainage-Systeme bei gelochten Kautschukplatten verhindern Wasseransammlungen.

Eingangsbereiche und Außentreppen

Für den Hauseingangsbereich ist der Kautschukboden ebenfalls eine erste Wahl. Die Rutschfestigkeit und die Schalldämmung sind die Vorzüge des Kautschukbodens beim Hausbau und die sorgen für sicheres Gehen und geräuscharmes Bewegen vor der Haustür und im gesamten Eingangsbereich. Selbst Schnee- und Laubfegen macht dem Kautschukboden überhaupt nichts aus.

Vorteile: Rutschfest bei Regen und Schnee, extrem belastbar.

Einsatzbeispiel: Auch für gewerblich genutzte Eingänge geeignet.

Gartenwege und Outdoor-Spielbereiche

Vorteile: Stoßdämpfend, pflegeleicht, wetterfest.

Zusatznutzen: Sicher für Kinder, da weich und rutschhemmend – keine Splittergefahr wie bei Holz.

Übergangsbereiche und Spezialanwendungen

Wintergärten

Kombiniert den Komfort eines Innenraums mit der Witterungsresistenz für Außenbereiche.

Geeignet für ganzjährig genutzte Wintergärten, in denen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auftreten.

Haustierfreundliche Zonen

Kautschuk ist krallenresistent, leicht zu reinigen und geruchsneutral – ideal für Hunde- oder Katzenbereiche im Haus.

Hauswirtschafts- und Technikräume

Beständig gegen Öle, Chemikalien und mechanische Belastungen durch Geräte.

Schwimmbad und Sauna

Im Bereich von Schwimmbad und Sauna gibt es keine Bodenbeläge, die es mit dem Kautschukboden aufnehmen können. Den Kautschukboden kann man barfuss begehen und es gibt keine Stress-Situationen aufgrund von Rutschgefahr bei nassen Fußböden.

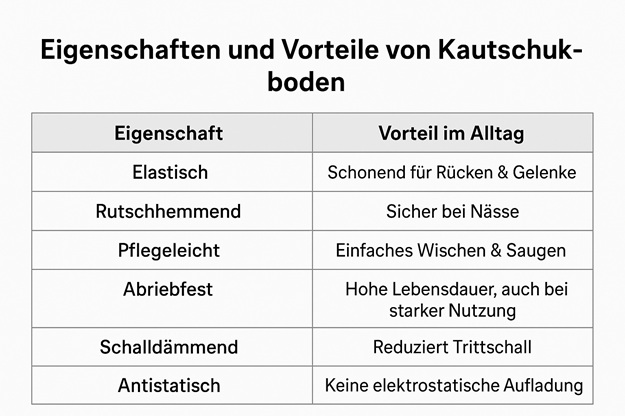

Eigenschaften und Vorteile von Kautschukboden

Die nachstehende Grafik gibt eine Übersicht über die Eigenschaften und Vorteile von Kautschukböden

Verlegung von Kautschukboden – Schritt für Schritt

Die Verlegung des Kautschukbodens ist auch für den Laien sehr einfach und kann sehr schnell und schmutz-, staub- und lärmfrei durchgeführt werden. Grundsätzlich kann man die Kautschukboden-Platten auf jedem tragfähigen Untergrund verlegen. Bei der Verlegung auf festen Untergründen sollte man jedoch ein Gefälle berücksichtigen und darauf achten, daß keine Unebenheiten vorhanden sind. Terrassen und Balkone müssen abgedichtet werden, da der Kautschukboden wasserdurchlässig ist. Eine Verlegung auf unbefestigtem Untergrund ist nicht angesagt; die Verlegung kann erst nach Herrichtung eines Untergrundes, wie beim Holzpflaster oder Klinkerpflaster, erfolgen.

Untergrund vorbereiten

- Eben, trocken, sauber

- Spachtelmasse bei Unebenheiten verwenden

- Restfeuchte messen

Verlegearten

1. Vollflächige Verklebung – ideal für Bahnenware

2. Lose Verlegung – für Klicksysteme oder Outdoor-Platten

3. Verschraubung – im Außenbereich bei dicken Matten

Verlegeanleitung für verklebte Böden

1. Raum ausmessen & Belag zuschneiden

2. Spezialkleber auftragen

3. Bodenbelag einlegen & anpressen

4. Übergänge und Nähte schließen

5. Aushärtungszeit einhalten

Pflege und Lebensdauer

- Regelmäßiges Fegen oder Saugen

- Feuchtes Wischen mit pH-neutralem Reiniger

- Keine aggressiven Chemikalien

- Spezialpflegemittel für Glanz & Schutz

Lebensdauer: Bei fachgerechter Pflege oft 20–40 Jahre.

Fazit – Lohnt sich ein Kautschukboden?

Kautschukboden ist eine langlebige, rutschfeste und optisch flexible Wahl für Innen- und Außenbereiche.

Ob im Wohnzimmer, auf der Terrasse oder im Eingangsbereich – das Material überzeugt durch hohe Funktionalität, Komfort und ein modernes Design.

Quelle: Tipps24-Netzwerk - HR

Foto: Pixabay / CCO Public Domain / Hans

Korkfußboden ist ein ökologischer, warmer und elastischer Bodenbelag, der aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Er überzeugt durch Nachhaltigkeit, Wohnkomfort und Designvielfalt.

Neben seinen ökologischen Vorteilen ist Kork besonders fußwarm, trittschalldämmend und pflegeleicht – eine ideale Wahl für gesundes Wohnen.

Rohstoff Kork – Ursprung und Gewinnung

Kork ist ein rein pflanzlicher Rohstoff. Er besteht aus den abgestorbenen Zellen der Korkeiche. Die Korkeiche ist im gesamten Mittelmeerraum beheimatet. Besonders in Spanien und Portugal gibt es eine erhebliche Anzahl der Korkeichen. Aus ihnen werden Korkplatten hergestellt. Die Korkeiche ist in den beiden Ländern kein Plantageobjekt sondern gehört zum normalen Landschaftsbild.

Die Korkeiche ist ein langsam wachsender Baum, dafür kann sie bis zu 200 Jahre alt werden. Für die Korkproduktion muß die Korkeiche geschält werden. Die erstmalige Schälung darf erst dann erfolgen, wenn der Baum ca. 20 Jahre alt ist. Nachfolgende Schälungen können dann alle 10 Jahre durchgeführt werden. Diese Schälungen sind belasten die Korkeiche nicht, vielmehr verbessern sie seine Wachstumsfähigkeit.

Woher kommt Kork?

Kork stammt von der Korkeiche (Quercus suber), die vor allem in Portugal, Spanien, Südfrankreich und Nordafrika wächst.

Portugal ist weltweit der größte Produzent, mit nachhaltigen Anbauflächen und jahrhundertealter Tradition.

Ernte – schonend für den Baum

Geerntet wird nur die Borke, nicht der Baum selbst.

Die erste Schälung erfolgt frühestens nach 25 Jahren, danach alle 9–12 Jahre.

Ein Baum kann über 150 Jahre alt werden und mehr als 15 Mal geerntet werden.

Nachhaltigkeit

CO₂-Bindung: Korkeichen speichern besonders viel Kohlendioxid.

Die Ernte schadet dem Baum nicht – im Gegenteil, sie fördert das Wachstum neuer Rinde.

Verarbeitung von Kork zu Bodenbelägen

Die Herstellung von Korkfußböden kombiniert traditionelle Verfahren mit moderner Technik, um aus der geernteten Rinde der Korkeiche einen langlebigen, ästhetischen und funktionalen Fußbodenbelag zu schaffen.

1. Trocknung der Rinde

Direkt nach der Ernte wird die Rinde in Plattenform gestapelt und mehrere Monate im Freien gelagert.

Die Trocknung reduziert den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt, stabilisiert das Material und verhindert spätere Formveränderungen.

In dieser Zeit beginnt die natürliche Oxidation, die der Rinde ihre typische rötlich-braune Färbung gibt.

2. Kochen und Sterilisieren

Die getrocknete Rinde wird in großen Kesseln mit heißem Wasser und Dampf mehrere Stunden gekocht.

Dieser Schritt macht den Kork geschmeidiger, eliminiert Schädlinge und Keime und entfernt wasserlösliche Stoffe.

Gleichzeitig vergrößert sich das Volumen der Zellen, was für eine bessere Elastizität sorgt.

3. Sortieren und Mahlen

Nach dem Kochen werden die Platten sortiert: Hochwertige Stücke eignen sich für Massivkork, dünnere oder unregelmäßige Stücke werden gemahlen.

Beim Mahlen entsteht Korkgranulat in unterschiedlichen Korngrößen, die je nach gewünschtem Endprodukt gemischt werden.

4. Pressen des Korkgranulats

Das Korkgranulat wird mit Bindemitteln (oft auf wasser- oder PU-Basis) vermischt.

Unter hohem Druck und Temperaturen von ca. 300 °C entstehen große Korkblöcke.

Durch Variation von Druck, Temperatur und Korngröße entstehen unterschiedliche Strukturen und Dichten.

5. Zuschnitt & Formgebung

Aus den Blöcken werden Platten, Fliesen oder Bahnen geschnitten.

Für Klicksysteme werden Trägerplatten aus HDF oder MDF mit einer Deckschicht aus Kork verbunden.

Bei Massivkorkfliesen wird die gesamte Dicke aus gepresstem Kork hergestellt.

6. Oberflächenbehandlung

Lackierung: Für starken Schutz gegen Feuchtigkeit und Kratzer, oft mit UV-härtenden Lacken.

Ölen/Wachsen: Für eine natürliche Haptik und einfache Auffrischung, betont die Korkstruktur.

Bedruckung/Dekorbeschichtung: Hochauflösende Digitaldrucke ermöglichen Holz- oder Steinoptik.

Versiegelung: Schließt die Poren und erhöht die Lebensdauer.

7. Qualitätskontrolle

Jeder Produktionsschritt wird auf Maßhaltigkeit, Dichte und Oberflächenqualität geprüft.

Hochwertiger Korkboden erfüllt strenge Emissions- und Schadstoffnormen (z. B. Blauer Engel, FSC-Zertifikat).

Die nachstehende Grafik zeigt die einzelnen Arbeitsschritte vom Kork um Korkbodenbelag

Verwendung von Korkfußboden beim Hausbau

Ein Fußboden aus Kork hat in jedem Raum Vorteile aufzuweisen, selbst in Bad und WC. Ein Korkfußboden ist sehr fußwarm und er bietet für den Hausbau eine hervorragende zusätzliche Schalldämmung. Zudem ist er als reines Naturprodukt auch bestens für Allergiker geeignet.

Kork hat eine geringe Wärme und Schall-Leitfähigkeit. Grund dafür sind, die gasförmigen Elemente im Inneren des Korks, die in undurchlässigen Kammern versiegelt und gegeneinander isoliert sind. Von allen natürlichen Materialien hat Kork daher eine der besten isolierenden Eigenschaften, sowohl in thermischer als auch in akustischer Hinsicht, was ihn für die Verwendung als Fußboden beim Hausbau prädestiniert.

Innenbereiche

- Wohnzimmer & Schlafzimmer: Warm, weich, gelenkschonend, ideal für barfuß.

- Kinderzimmer: Stoßdämpfend, leise, schadstofffrei.

- Küche: Angenehmes Stehen, gute Wärmeisolierung, pflegeleicht.

- Badezimmer: Feuchtigkeitsbeständiger Spezialkork, rutschhemmend.

Nicht geeignet für

Unbeheizte, dauerhaft feuchte Außenbereiche (z. B. offene Terrassen), da Kork bei starker Nässe quellen kann.

Stattdessen: Einsatz in Wintergärten oder überdachten Außenbereichen.

Formen und Farben von Korkfußböden

Korkfußböden sind Naturbodenbeläge. Sie sind in verschiedenen Formen im Angebot. Es gibt den Korkfußboden mit feiner Körnung oder sogar weiß lasiert und als Korkparkett versiegelt und unversiegelt.

Formen

- Klickpaneele – einfache, schwimmende Verlegung.

- Korkfliesen – individuell anpassbar, vollflächig verklebt.

- Bahnenware – für fugenarme Flächen, oft im gewerblichen Bereich.

Farben & Designs

- Naturkork – warmes, hellbraunes Erscheinungsbild.

- Gefärbte Varianten – von Weiß über Grau bis Dunkelbraun.

- Bedruckte Korkböden – Holz-, Stein- oder Fantasieoptiken.

- Strukturvarianten – grob oder fein gekörnt.

Verlegung von Korkfußboden

Die Verlegung von Fußböden aus Kork ist recht einfach zu bewerkstelligen. In de Regel wird der Korkfußboden als Korkparkett in Korkplatten geliefert und dann mit dem heute bewährten Klicksystem verlegt. Nach der Verlegung muß der Korkfußboden unbedingt versiegelt werden.

Bei der Verlegung ist ein qualitativ guter Kleber wichtigste Voraussetzung, um dauerhaft Freude am Korkfußboden zu haben. Kleber, deren Klebkraft im Laufe der Jahre nachlässt, sorgen später für hässlich anzusehende Bilder von hochstehenden Korkkanten. Die Verwendung von lösungsmittelfreien Kontaktklebern ist aus gesundheitlichen Gründen dringend anzuraten.

Untergrundvorbereitung

Sauber, eben, trocken

Bei mineralischem Untergrund: Dampfsperre als Feuchtigkeitsschutz

Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgleichen

Verlegearten

1. Schwimmende Verlegung (Klicksystem)

Schnelle, leimfreie Montage

Ideal für Renovierungen

2. Vollflächige Verklebung

Besonders stabil und langlebig

Empfohlen bei Fußbodenheizung oder starken Belastungen

Versiegelung und Pflege

Werkseitig versiegelt oder nach Verlegung mit Öl/Wachs/Lack behandeln

Pflege mit milden Reinigern, kein stehendes Wasser

Zusammenfassung

Korkfußboden ist die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit, Komfort und zeitlosem Design. Er eignet sich für nahezu alle Wohnbereiche, ist pflegeleicht und sorgt für ein gesundes Raumklima – ein Bodenbelag, der ökologisch und optisch überzeugt.

Quelle: Tipps24-Netzwerk - HR

Foto: Pixabay / CCO Public Domain / Simon

Fußböden in Form von Naturbelägen und Naturböden aus ökologischer Produktionsweise sind in dieser Rubrik zu finden. Die Fußbodenbeläge aus natürlichen Ressourcen, energiesparend bei der Erzeugung, wie bei der Verwertung sind beim Hausbau weiter auf dem Vormarsch.

Der Raubbau mit den erschöpflichen Ressourcen unseres Planeten hat dazu geführt, daß viele Menschen einen tiefgreifenden gedanklichen Wandel bezüglich der ökologischen Verantwortung auch gegenüber der nächsten Generation vollzogen haben. Dies gilt insbesondere für den Hausbau, weil der Gedanke an die Vererbung des Hauses an die nächste Generation eine Rolle bei der Entscheidung für den Hausbau spielt.

Wessen Sinne für die Nutzung ökologischer Produkte sensibilisiert sind, der weiß, daß es aus nachwachsenden Rohstoffen Natur pur gibt, ohne unnötige Zusätze, und daß durch konsequente Schadstoffkontrollen die Gewissheit erlangt wird, dass diese natürlichen Fußböden einer problemlosen Entsorgung zugeführt werden können.

Natürlich, gesund, nachhaltig wohnen

Der Fußboden ist ein zentrales Element in der Raumgestaltung – funktional, gestalterisch und ökologisch. Immer mehr Bauherren setzen dabei auf Naturbeläge und Naturböden, die nicht nur durch ihren Look, sondern vor allem durch ihre umweltschonende Herstellung, Langlebigkeit und Gesundheitsverträglichkeit überzeugen. In dieser Übersicht stellen wir die wichtigsten ökologischen Bodenbeläge vor – von Bambus über Kork bis hin zu Sisal.

Was sind Naturböden?

Naturböden sind Bodenbeläge, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen und unter möglichst umwelt- und gesundheitsfreundlichen Bedingungen produziert werden. Sie sind biologisch abbaubar, tragen zu einem gesunden Raumklima bei und passen perfekt zum ökologischen Bauen. Dabei stehen vor allem folgende Kriterien im Fokus:

Ästhetisch & langlebig

Energiesparende Produktion

Frei von PVC, Weichmachern & Lösungsmitteln

Gute Recycling- oder Kompostierfähigkeit

Ideal für Allergiker & Familien

Kreislauffähigkeit

Nachhaltige Rohstoffgewinnung

Umweltfreundlich & CO₂-sparend

Wohngesundheit (keine VOCs oder Schadstoffe)

Vorteile von Naturböden im Hausbau

- Ökologisch

Geringe CO₂-Bilanz durch nachwachsende Materialien.

- Gesundheitsfördernd

Keine Lösungsmittel, Weichmacher oder synthetischen Schadstoffe.

- Angenehmes Raumklima

Viele Naturböden sind atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.

- Vielfältige Optiken

Von rustikal bis modern – Naturböden passen in jeden Einrichtungsstil.

- Angenehme Haptik & Akustik

Weiche, elastische Oberflächen mit gutem Trittschallverhalten.

- Die wichtigsten Naturbeläge im Überblick

a) Bambus – Der ökologische Alleskönner

Eigenschaften

Bambus Bodenbeläge sind extrem schnell nachwachsend (Ernte alle 3–5 Jahre)

Sehr hart und strapazierfähig (vergleichbar mit Harthölzern)

Geringer Energieverbrauch bei der Ernte

Feuchtigkeitsresistent und pflegeleicht

Ideal für: Wohnräume, Flure, auch Küche

Vorteil: Sehr nachhaltige Alternative zu Tropenholz

Nachteil: Teilweise energieintensive Verarbeitung (Verleimung, Import)

b) Kautschuk – Elastisch und langlebig

Eigenschaften

Kautschukböden werden aus dem Milchsaft des Kautschukbaums hergestellt

Sehr robust, elastisch und rutschfest

Hohe Lebensdauer (bis zu 30 Jahre)

Meist CO₂-sparend in der Herstellung

Ideal für: Kinderzimmer, Küchen, Bäder, Flure

Vorteil: Allergikerfreundlich und fußwarm

Nachteil: Optisch eher funktional als wohnlich

c) Kork – Naturboden mit Komfort

Eigenschaften

Korkbodenbeläge werden aus der Rinde der Korkeiche (Schälung ohne Baumfällung) gewonnen

Wärme- und schalldämmend

Elastisch, fußwarm und gelenkschonend

Gute CO₂-Bilanz

Ideal für: Schlafräume, Wohnzimmer, Kinderzimmer

Vorteil: Besonders angenehm zu begehen

Nachteil: Empfindlich gegenüber Wasser und Druckstellen (z. B. durch Möbel)

d) Linoleum – Klassischer Naturboden mit Stil

Eigenschaften

Der Linoleum Fußboden setzt sich zusammen aus Leinöl, Jute, Korkmehl und Harzen

Antibakteriell und antistatisch

Langlebig (über 20 Jahre)

Geringer Energieeinsatz in der Produktion

Ideal für: Küche, Flur, Eingangsbereiche, Kindergarten, Praxis

Vorteil: Robust, hygienisch und ökologisch

Nachteil: Reagiert empfindlich auf stehende Feuchtigkeit

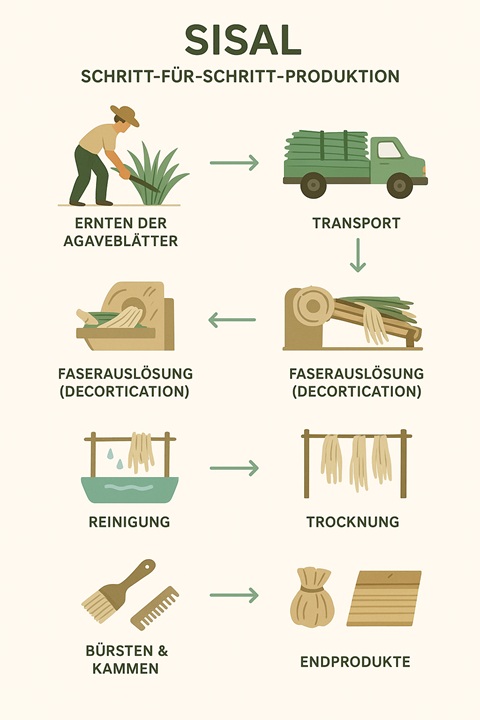

e) Sisal – Natürliches Flair mit Struktur

Eigenschaften

Ein Sisalboden besteht aus Fasern der Agavenpflanze

Sehr widerstandsfähig und langlebig

Sorgt für natürliches Raumklima

Biologisch abbaubar

Ideal für: Wohnräume, Büros, Schlafzimmer

Vorteil: Ausdrucksstarke Optik, gutes Raumklima

Nachteil: Nicht wasserbeständig, schwer zu reinigen

Materialien:

Schurwolle, Kokos, Jute, Hanf

Eigenschaften:

Atmungsaktiv, weich, schalldämmend

Vielfältige Texturen und Farben

Ohne synthetische Zusatzstoffe erhältlich

Ideal für: Schlafzimmer, Wohnräume

Vorteil: Allergikerfreundlich (je nach Ausrüstung), komfortabel

Nachteil: Regelmäßige Pflege nötig, Fleckenanfällig

Nachhaltigkeit und Energieverbrauch – Von der Herstellung bis zur Entsorgung

- Rohstoffgewinnung

Einsatz nachwachsender Pflanzen, oft aus ökologischer Forstwirtschaft oder landwirtschaftlichem Nebenprodukt. Ernte ohne Baumfällung, regionale Verfügbarkeit.

- Produktion

Geringer Energieaufwand bei mechanischer Verarbeitung (z. B. Korkschälung, Sisalernte), wenig Emissionen.

- Nutzung

Dauerhafte Böden reduzieren Sanierungszyklen. Langlebig, schadstofffrei, pflegeleicht.

- Entsorgung

Kompostierbarkeit oder thermische Verwertung ohne toxische Rückstände. Recycelbar oder biologisch abbaubar.

Tipp: Achte auf Zertifizierungen wie z. B.:

FSC, PEFC (nachhaltige Forstwirtschaft)

natureplus®, Blauer Engel, eco-INSTITUT, TÜV-Siegel

Naturböden als zukunftsweisende Wahl

Naturbeläge wie Bambus, Kork, Linoleum, Sisal oder Naturteppiche bieten weit mehr als reine Funktionalität – sie sind ein echtes Statement für gesundes Wohnen, ökologische Verantwortung und modernes Design. Naturböden sind nicht nur eine ästhetisch hochwertige, sondern vor allem eine verantwortungsvolle Wahl beim Hausbau. Sie bieten langlebige Qualität, verbessern das Raumklima und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz. Wer beim Hausbau oder bei der Renovierung auf Naturböden setzt, investiert in die Zukunft: ökologisch, stilvoll und langlebig.

Vergleich der Naturböden

Nachhaltigkeit

Bambus Hoch

Kautschuk Hoch

Kork Sehr Hoch

Linoleum Hoch

Sisal Hoch

Naturteppich Hoch

Optik

Bambus Edel, modern

Kautschuk Funktional

Kork Warm, wohnlich

Linoleum klassisch - modern

Sisal Rustikal, natürlich

Naturteppich Gemütlich, variabel

Komfort

Bambus Mittel

Kautschuk Hoch

Kork Sehr Hoch

Linoleum Mittel

Sisal Mittel

Naturteppich Hoch

Robustheit

Bambus Hoch

Kautschuk Sehr Hoch

Kork Mittel

Linoleum Hoch

Sisal Hoch

Naturteppich Mittel

Der Hausbau steht und fällt mit den richtigen Baumaterialien. Um den richtigen Hersteller und das richtige Produkt für Ihren Laminatboden zu bekommen, sollten Sie die nachstehenden Faktoren berücksichtigen. Es ist jeweils, wo möglich und nötig, die entsprechende Norm angegeben, die auf das Produkt geschrieben ist und auch dort zu finden sein muß.

Norm: EN 425 und EN 4333

Der Laminatboden muß druckbeständig sein. Dazu gehört, daß der Fußboden rollstuhlgeeignet und druckfest gegen Pfennigabsätze ist.

Norm: EN 13 329 und EN 438

Der Laminatboden muß abriebfest sein. Dies bedeutet, daß der Laminatfußboden hohe Abriebswerte und eine hohe Kratzfestigkeit aufweisen muß.

Norm: EN 20105

Der Laminatboden muß lichtbeständig sein. Die Dekore dürfen nicht verbleichen und die Beständigkeit gegen UV-Licht muß gegeben sein.

Norm: DIN 4102

Wenn Sie selbst Raucher sind oder häufig Raucher als Gäste haben, sollte Ihr Laminatboden auch beständig gegen Zigarettenglut sein, wozu auch gehört, daß der Laminatboden schwer entflammbar (Brandklasse B1) ist.

Eignung für Fußbodenheizung

Beabsichtigen Sie den Einbau einer Fußbodenheizung so muß der Laminatboden natürlich auch dazu geeignet sein. Dafür muß der Laminatboden einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,06 – 0,07 qm K/W aufweisen können.

Nutzungsklassen

Die Paneelstärke ist natürlich von der Nutzung des Raumes abhängig. Grundsätzlich sollte die Stärke aber mindestens 7mm betragen. Bei größerer Belastung durch schwere Möbelstücke empfiehlt sich eine dickere Ausführung.

Achten Sie auf die Nutzungsklasse Ihres Laminatbodens. Im Bereich der privaten Nutzung sind die Nutzungsklassen NK 21 – 23 vorgesehen. Bei laufintensiven Bereichen, wie Hausflure oder Kinderzimmer sollte man den Laminatboden mit einer höheren Nutzungsklasse verwenden.

Trittschalldämmung

Trittschall ist eine besondere Form des Körperschalls und entsteht durch Begehen des Fußbodens. Er wird über die Wände oder Decken übertragen und als Luftschall abgestrahlt. Laminatboden kann für erhöhten Trittschall sorgen.

Daher gibt es die Möglichkeit eines integrierten Trittschalls im Fußboden oder das Aufbringen einer Trittschallunterlage unter den Laminatboden. Je nach Geräuschempfindlichkeit und Nutzung der einzelnen Räume ist bei Laminatböden für eine gute Trittschalldämmung immer eine separate Trittschallunterlage anzuraten.

Wenn man sich mit dem Thema Bodenbeläge beschäftigt, stößt man schnell auf die Begriffe Laminat und Laminatboden. Viele verwenden sie synonym – doch es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied. In diesem Artikel klären wir, was es damit auf sich hat, welche Nutzungsklassen es gibt, wo Laminat sinnvoll eingesetzt wird und wie man ihn verlegt.

Im Hausbau ist in den letzten Jahren der Fußboden aus Laminat zum Renner geworden. Die leichte Verarbeitung und die vielfältige Designauswahl mit Holz- und Steinstrukturen haben dem Laminatboden einen festen Platz beim Hausbau eingebracht.

Laminat oder Laminatboden – ist das nicht das Gleiche?

Nicht ganz. Laminat ist ein Oberbegriff für Materialien, die aus mehreren Schichten bestehen und miteinander verklebt sind. Das kann alles Mögliche sein: von Möbelfronten über Küchenarbeitsplatten bis hin zu Wandverkleidungen.

Laminatboden hingegen ist ein spezielles Produkt aus dieser Familie – ein Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte (meist HDF), einer Dekorschicht (z. B. in Holzoptik) und einer strapazierfähigen Deckschicht besteht. Er ist also ein Schichtwerkstoff, speziell zum Begehen. Laminat ist also nur die oberste Schicht des Laminatfußbodens.

Kurz gesagt: Jeder Laminatboden ist Laminat, aber nicht jedes Laminat ist ein Fußboden.

Herstellung von Laminatböden

Laminatböden haben eine dünne Melaminharzoberfläche, eine Deckschicht aus kunstharzgetränktem Papier, das auch Overlay genannt wird. Es wird zusammen mit dem Dekorpapier auf eine hochdichte Faserplatte (HDF) gepresst. Beim Pressvorgang verschmilzt das Melaminharz der einzelnen beschichteten Papiere unter Wirkung von Druck und Hitze zu einer mechanisch festen Oberfläche. Die Laminat- Oberfläche hat zumeist eine verblüffend echte optische Holz- oder Steinstruktur, was zu ihrer Beliebtheit als Fußbodenbelag beim Hausbau beiträgt.

Laminatboden ist ein Hartbodenbelag, der zu über 90% aus Holz (HDF Faserplatte) besteht. Auf eine Mittellage aus Holzfaserplatte wird eine abriebfeste Nutzschicht, das eigentliche Laminat, und eine Dekorschicht verpresst, die das Aussehen des Fußbodens bestimmt.

Die verschiedenen Herstellungsverfahren von Laminat

Bei Laminat unterscheidet man – je nach Herstellungsverfahren – zwischen drei Hauptarten: Hochdrucklaminat (HPL), kontinuierlich gepresstem Laminat (CPL) und direkt gepresstem Laminat (DPL). Diese Verfahren wirken sich auf die Eigenschaften, Qualität und Einsatzbereiche des Laminats aus.

HPL – Hochdrucklaminat (High Pressure Laminate)

Beim HPL-Verfahren werden mehrere Lagen Kraftpapier mit Melamin- und Phenolharzen getränkt und unter hohem Druck (über 100 bar) sowie hoher Temperatur zu einem besonders dichten, harten Laminat verpresst. Die Dekorschicht wird dabei separat hergestellt und anschließend mit dem Trägermaterial (z. B. einer HDF-Platte) verbunden.

Vorteile:

Extrem robust und stoßfest

Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit

Beständig gegen Feuchtigkeit und Hitze

Anwendung:

Hoch beanspruchte Flächen im gewerblichen Bereich

Küchenarbeitsplatten, Türfronten, stark genutzte Bodenbereiche

CPL – Kontinuierlich gepresstes Laminat (Continuous Pressure Laminate)

CPL wird – im Gegensatz zu HPL – kontinuierlich in einem Durchlaufverfahren hergestellt. Dabei werden Dekor- und Overlaypapier mit Melaminharz getränkt und direkt auf eine Trägerplatte (meist HDF) gepresst.

Vorteile:

Hohe Flexibilität in der Verarbeitung

Gute Widerstandsfähigkeit

Kostengünstiger als HPL

Anwendung:

Möbel, Türen, Arbeitsflächen

Mittlere Beanspruchung im Innenbereich

DPL – Direkt gepresstes Laminat (Direct Pressure Laminate)

DPL ist das am häufigsten verwendete Verfahren bei Laminatböden. Hierbei werden Dekor- und Overlaypapier direkt auf die Trägerplatte gepresst – ohne eine separate Hochdruckverbindung wie bei HPL.

Vorteile:

Wirtschaftliche Herstellung

Für Wohnbereiche ausreichend strapazierfähig

Große Designvielfalt

Anwendung:

Laminatböden im Wohnbereich

Preisbewusste Renovierungen

Die Wahl des Laminat-Typs hängt vom Einsatzbereich ab: Während HPL extrem widerstandsfähig und für stark beanspruchte Flächen ideal ist, reicht DPL im Wohnbereich meist völlig aus. CPL liegt preislich und qualitativ dazwischen und eignet sich besonders für Türen und Möbel.

Wie ist ein Laminatboden aufgebaut?

Ein typischer Laminatboden besteht aus vier Schichten:

1. Deckschicht (Overlay): Eine transparente, harte Schutzschicht, meist melaminharzbeschichtet. Sie macht den Boden kratzfest und robust.

2. Dekorschicht: Hier wird das Muster oder die Optik (z. B. Holz, Stein, Fliesen) aufgedruckt.

3. Trägerplatte: Eine HDF-Platte (hochdichte Faserplatte), die dem Boden Stabilität gibt.

4. Gegenzug: Eine Unterschicht, die für Formstabilität sorgt und ein Verziehen verhindert.

Eigenschaften von Laminatböden

Laminatböden sind preiswert, unempfindlich, sehr leicht zu reinigen und unkompliziert zu verlegen. Dank der Melaminharzoberfläche ist die Nutzschicht des Laminatbodens äußerst strapazierfähig und langlebig.

Da die Pressspanunterseite feuchtigkeitsempfindlich ist, muß stehendes Wasser auf der Oberfläche absolut vermieden werden. Für einen Einsatz in Feuchträumen, wie Bad oder Sauna, ist ein Fußbodenbelag aus Laminat grundsätzlich nicht geeignet.

Besondere Beachtung muss beim Hausbau mit Laminatböden auf die Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit finden. Es ist besonders auf die Vermeidung von Aufquellungen zu achten. Aufquellungen entstehen dann, wenn die Trägerplatte des Laminatbodens Feuchtigkeit aufnimmt. Dies erkennt man durch Blasenbildung an den Paneelkanten oder quer zur Längsrichtung. Durch die Aufquellungen kann die gesamte Oberflächenbeschichtung zerstört werden.

Nutzungsklassen – wie robust soll es sein?

Die Laminatböden werden für den Hausbau in Nutzungsklassen eingeteilt. Diese Nutzungsklassen orientieren sich an den Anforderungen, die an den Laminatboden gestellt werden. Dabei gilt, je intensiver die Beanspruchung des Laminatbodens, umso höher muss die Nutzungsklasse gewählt werden.

Je nachdem, wie stark ein Laminatboden beansprucht wird, sollte man zur passenden Nutzungsklasse greifen. Diese ist nach der EN 13329 genormt:

Für den privaten Bereich:

• NK 21 – Geringe Nutzung (z. B. Schlafzimmer)

• NK 22 – Mittlere Nutzung (z. B. Wohnzimmer)

• NK 23 – Intensive Nutzung (z. B. Flur, Küche)

Für den gewerblichen Bereich:

• NK 31 – Geringe Nutzung (z. B. Hotelzimmer)

• NK 32 – Normale Nutzung (z. B. Büros)

• NK 33 – Hohe Nutzung (z. B. Verkaufsräume)

• NK 34 – Sehr starke Nutzung (z. B. Flughäfen, selten bei Laminat)

Tipp: Für Haushalte mit Kindern, Haustieren oder stark frequentierten Räumen sollte man mindestens Nutzungsklasse 23 oder 32 wählen.

Wo lässt sich Laminatboden verwenden?

Laminat ist äußerst vielseitig und kommt in vielen Bereichen zum Einsatz. Geeignet für:

✓ Wohnräume: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer

✓ Flure und Eingangsbereiche

✓ Küchen (nur mit feuchtigkeitsresistentem Laminat)

Nicht geeignet für:

✗ Badezimmer oder Feuchträume (außer dafür zertifizierter Feuchtraumlaminat)

Wer besonderen Wert auf Hygiene und leichte Pflege legt, wird Laminatboden lieben: Er lässt sich gut reinigen und zieht keinen Staub an – ideal für Allergiker.

Welche Verlegearten gibt es bei Laminatboden?

Ein großer Vorteil von Laminat: Die einfache Verlegung – meist ganz ohne Profi.

Klicksystem (schwimmend verlegt)

Die gängigste Methode. Die Dielen werden ineinander geklickt, ohne Kleber. Man braucht allerdings eine Trittschalldämmung, sofern diese nicht bereits integriert ist. Besonderer Vorteil für Mieter: man kann den Fußboden bei Auszug rückstandslos entfernen.

Verklebung mit Leim

Etwas altmodischer, heute seltener. Die Dielen werden an den Kanten verleimt – das macht den Boden besonders stabil, aber er lässt sich nicht mehr rückbauen.

Selbstklebendes Laminat

Eine eher seltene, günstige Variante für temporäre Lösungen. Schnell verlegt, aber nicht so langlebig.

Vollflächige Verklebung

Eher im gewerblichen Bereich üblich. Sehr haltbar, aber aufwendig in der Verlegung und kaum selbst machbar.

Achtung: Unabhängig von der Methode gilt:

• Der Untergrund muss eben, trocken und sauber sein

• Dehnungsfugen zu Wänden und festen Bauteilen sind Pflicht

• Feuchtigkeit vermeiden!

Fazit: Ein Laminatboden ist praktisch, schön und vielseitig

Laminatboden ist eine erschwingliche, pflegeleichte und stilvolle Lösung für viele Räume. Wer auf die richtige Nutzungsklasse achtet und den Boden fachgerecht verlegt, hat viele Jahre Freude daran. Und das Beste: Dank moderner Klicksysteme kann man sogar als Heimwerker tolle Ergebnisse erzielen.

Quelle: tipps24-netzwerk - HR

Foto: Image by Urban_JM from Pixabay and Image by Ulrike Mai from Pixabay

Der beim Hausbau häufig benutzte Kunststoff Bodenbelag Linoleum ist seit vielen Jahren bekannt und bewährt. Linoleum als Bodenbelag besteht aus reinen Naturprodukten. Der Name kommt aus dem lateinischen und heißt dort „oleum lini“, er setzt sich zusammen aus Linum usitatissimum, dem lateinischen Ausdruck für Flachs und oleum, dem Ausdruck für Öl.

Linoleum ist ein natürlicher Fußbodenbelag, der sich durch Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und ein angenehmes Gehgefühl auszeichnet. Linoleum besteht nämlich ausschließlich aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen wie Leinöl, Baumharzen, Holzmehl, Kalkstein, Farbstoffen und Jutegewebe, das für die Erstellung der Trägerschicht Verwendung findet. Für den ökologischen Hausbau ist Linoleum daher der geeignete Fußbodenbelag und macht ihn zu einer umweltfreundlichen Alternative zu synthetischen Fußbodenbelägen. Im Gegensatz zu PVC oder Vinyl besteht Linoleum zu fast 100 % aus natürlichen Materialien – ein Pluspunkt für gesundes Wohnen und die Umwelt.

Bestandteile von Linoleum

Die einzelnen Bestandteile für den Linoleum Fußboden kommen aus verschiedenen Regionen, wo sie auf ökologisch wertvolle Weise gewonnen werden.

- Leinöl wird aus Flachssamen gewonnen. Es ist nicht nur Hauptbestandteil von Linoleum, sondern auch, wie oben erwähnt, Teil des Namens "oleum lini".

- Die Baumharze werden von Pinien mit pflanzenschonenden Methoden gewonnen, zusammen mit dem Leinöl verleihen sie dem Linoleum seine Strapazierfähigkeit und Flexibilität.

- Holzmehl dient bei der Erzeugung von Linoleum als Bindemittel. Es sorgt für brilliante Farben und verleiht dem Linoleum auch langfristig absolute Farbechtheit.

- Aufgrund seiner feinen Struktur ist Kalksteinmehl ein wichtiger, natürlicher Bestandteil für Linoleum.

- Es werden heute ökologisch unbedenkliche Farbpigmente zum Einfärben der Linoleummasse eingesetzt, um den natürlichen Charakter des Materials zu bewahren.

- Jute wird in der Regel als Trägermaterial für Linoleum eingesetzt. Der Juteträger ist farbimprägniert und hat eine marmorierte und durchgefärbte Struktur. Zur Verarbeitung gelangen nur hochwertige Pflanzenfasern. Das Jutegewebe ist ein sehr robustes Trägermaterial.

Vorteile von Linoleum als Fußbodenbelag

Vorteile sind vor allem die Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen, Fetten und Teer. Linoleum ist strapazierfähig und langlebig, reagiert aber empfindlich auf zu große Feuchtigkeit. Die Verlege-Nähte müssen deshalb immer verschweißt werden. Linoleum ist aus diesem Grund auch nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

Fußbodenbeläge aus Linoleum werden beim Hausbau auch deswegen häufig verwendet, weil sie sehr günstig im Preis sind, niedrige Pflege- und Unterhaltskosten und dazu noch eine lange Lebensdauer haben.

Zusammengefasst gesagt hat ein Linoleum Boden zahlreiche positive Eigenschaften:

- Umweltfreundlich & nachhaltig: Hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

- Langlebig & robust: Besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung

- Pflegeleicht: Einfach zu reinigen und zu pflegen

- Antistatisch & antibakteriell: Ideal für Allergiker

- Vielfältige Designs: Große Auswahl an Farben und Mustern

Ob im Wohnbereich, im Büro oder in öffentlichen Einrichtungen – ein Linoleum Fußboden passt sich jedem Einrichtungsstil an und bietet dabei eine natürliche und wohngesunde Grundlage.

Wo kommt Linoleum zum Einsatz?

Ein Linoleum Fußboden eignet sich für viele Einsatzbereiche.

Wohnräume: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer

Küchen & Flure: Pflegeleicht und robust im Alltag

Büros & Praxen: Antistatisch, hygienisch und belastbar

Öffentliche Gebäude: Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Seine natürlichen Eigenschaften machen einen Linoleum Boden besonders beliebt in Bereichen, wo Strapazierfähigkeit und Hygiene wichtig sind.

Linoleum Fußboden verlegen: Möglichkeiten & Tipps

Ein Linoleum Fußboden lässt sich auf unterschiedliche Weise verlegen. Welche Methode am besten geeignet ist, hängt von der Nutzung, der Raumgröße und der gewünschten Haltbarkeit ab.

1. Klebelinoleum (klassische Verlegung)

Die traditionelle Variante ist das vollflächige Verkleben von Linoleum Bahnenware.

Vorteile:

Besonders langlebig und belastbar

Perfekt für stark frequentierte Räume (z. B. Flure, Büros)

Fugenloses Erscheinungsbild

Wichtig:

Der Untergrund muss absolut eben, sauber und trocken sein

Es wird ein spezieller Linoleum-Kleber verwendet

Die Bahnen müssen sorgfältig angepasst und angerollt werden

Tipp:

Die Verlegung sollte durch einen Fachbetrieb erfolgen, da das Material elastisch und bei Verarbeitung empfindlich ist. Nach dem Verkleben muss der Boden in der Regel 24–48 Stunden ruhen.

2. Klick-Linoleum (selbst verlegen)

Für Heimwerker oder Renovierungen ist Klick-Linoleum eine attraktive Alternative. Es wird ähnlich wie Laminat verlegt – durch ein einfaches Klicksystem ohne Kleber.

Vorteile:

Einfache und schnelle Verlegung

Keine Trocknungszeiten

Rückstandslos entfernbar – ideal für Mietwohnungen

Wichtig:

Auch hier ist ein ebener Untergrund entscheidend

Eine Trittschalldämmung kann nötig sein

Randabstände zu Wänden einhalten (mind. 10 mm)

Tipp:

Vor dem Verlegen sollten die Paneele mindestens 48 Stunden im Raum gelagert werden, damit sie sich an Temperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen.

3. Lose Verlegung (selten, nur bei speziellen Böden)

In manchen Fällen (z. B. bei sehr kleinen Flächen oder temporärer Nutzung) kann Linoleum lose verlegt oder punktuell fixiert werden.

Achtung:

Nur mit schwerem Linoleum (>4 mm) möglich

Keine dauerhafte Lösung

Nicht für stark beanspruchte Bereiche geeignet

Untergrund vorbereiten: Der wichtigste Schritt

Ein perfekter Untergrund ist das A und O jeder Linoleumverlegung:

Trocken: Keine Restfeuchte im Estrich

Sauber: Staub, Fett und Rückstände entfernen

Glatt: Unebenheiten, Risse oder Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen

Für optimale Haftung bei Klebeverlegung empfiehlt sich oft eine Grundierung mit Tiefengrund oder ein spezieller Voranstrich.

Werkzeuge & Materialien für die Verlegung

Cuttermesser oder Linoleumschneider

Zahnspachtel (für Kleberauftrag)

Andruckrolle

Richtlatte oder Anlegeschiene

Bleistift & Maßband

ggf. Trittschalldämmung oder Dampfsperre (bei Klick-Linoleum)

Profi-Tipp: Nähte verschweißen

Bei der klassischen Linoleumverlegung werden die Stoßkanten oft verschweißt. Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für ein hygienisches, geschlossenes Gesamtbild – besonders wichtig in Küchen, Praxen oder öffentlichen Gebäuden.

Pflege nach der Verlegung

Nach der Verlegung mind. 24 Stunden nicht betreten

Keine schweren Möbel sofort aufstellen

Erste Grundreinigung mit neutralem Reiniger nach vollständiger Trocknung

Fazit Linoleum-Verarbeitung

Ob zum Klicken oder Verkleben – mit dem richtigen Untergrund und der passenden Verlegetechnik wird der Linoleum Boden nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ein langfristig robuster und umweltfreundlicher Fußbodenbelag.

Linoleum Boden im Vergleich mit Vinyl und Laminat

Kriterium Linoleum Vinyl/PVC Laminat

Nachhaltigkeit ✅ Natürlich ❌ Synthetisch ❌ Synthetisch

Pflegeaufwand ✅ Gering ✅ Gering ✅ Gering

Lebensdauer ✅ Sehr hoch ⚠️ Mittel ⚠️ Mittel

Raumklima ✅ Positiv ❌ Kunststoffausdünstung Kann schwanken

Kosten ⚠️ Mittel-Hoch ✅ Günstig ✅ Günstig

Häufige Fragen zum Linoleum Boden

Ist Linoleum wasserfest?

Linoleum ist wasserabweisend, aber nicht vollkommen wasserfest. Für Feuchträume sollte es fachgerecht versiegelt werden.

Wie lange hält ein Linoleum Bodenbelag?

Bei guter Pflege kann ein Linoleum Fußboden 20–40 Jahre halten.

Kann man Linoleum auch auf Fußbodenheizung verlegen?

Ja, sofern die Temperatur 27 °C nicht überschreitet und die Verlegung fachgerecht erfolgt.

Linoleum Fußbodenbelag – Eine clevere Wahl

Ein Linoleum Boden ist mehr als nur ein Fußbodenbelag – er ist eine Entscheidung für Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und ein gesundes Raumklima. Ob als klassischer Linoleum Fußboden oder moderner Klick-Linoleum Boden: Die Kombination aus Funktionalität und Design macht diesen Naturboden zur idealen Lösung für fast alle Wohn- und Arbeitsbereiche.